Les Très Riches Heures du duc de Berry - 2 : Contexte

Mise en contexte de Jean de Berry dans son temps : Résumé des grandes lignes directrices des 14e et 15e siècles : Conflits politiques, situation sanitaire instable, effondrement démographique, renaissance italienne, commerce et découvertes - Temps de lecture : 15 min

À l’heure de la fermeture de l’exposition consacrée aux Très Riches Heures du duc de Berry, je continue d’explorer le sujet. L’exposition, centrée sur le manuscrit, semble étendre ses objets d’étude en cercles concentriques autour du livre. Cette approche, précise et pointue, présente à mon sens le défaut de ne pas être très performante pour communiquer avec le grand public. Par exemple, au cours de la visite, mes lointains souvenirs d’école primaire ne m’ont pas suffi à connecter Jean de Berry à son époque contemporaine. Les organisateurs de l’exposition prennent le risque de montrer l’objet sous un jour mystérieux, irréel, distant. Un caractère inaccessible qui génère, fatalement, l’indifférence.

Dans le but d’assouvir ma curiosité, je vais tenter d’installer Les Très Riches Heures dans leur paysage contemporain. J’aurais aimé passer directement dans l’histoire du livre, mais l’époque étant particulièrement dense, je suis obligée de faire un passage par l’Histoire générale, qui n’est pourtant pas ma spécialité. Excusez les maladresses : ici, je ne suis pas en terrain connu !

Le Moyen-Âge tardif

Le Moyen-Âge (du 5e au 15e siècle) est divisé en 3 grandes périodes par les historiens. Ces périodes ont des limites floues, déplacées selon les avancées des recherches, ou simplement différentes selon les régions. On peut cependant les définir à peu près de cette manière :

le haut Moyen-Âge (approximativement entre le 5e et le 11e siècle)

le Moyen-Âge central ou Moyen-Âge classique (du 11e siècle jusqu’à la moitié du 14e siècle)

le bas Moyen-Âge ou Moyen-Âge tardif (1346-1492)

Les Très Riches Heures sont commandées par Jean de Berry (1340-1416), en 1411 aux frères de Limbourg originaires des Pays-Bas. Le manuscrit sera laissé inachevé à leurs décès en 1416. Il sera repris autour de 1440 par un enlumineur inconnu (probablement Barthélémy d’Eyck), puis en 1485 par Jean Colombe sous la commande de Jean de Savoie. Cela situe l’histoire de sa production pendant la quasi intégralité du Moyen-Âge tardif.

(Petite) chronologie générale

Pour mieux situer les grands évènements qui précèdent, accompagnent et suivent la production du document, voici quelques dates phares :

1298 : Le Livre de Marco Polo est rédigé en prison (!) dans un français approximatif, en Italie suite à son voyage en Asie. Il sera copié plusieurs fois au cours du 14e siècle, les exemplaires portent différentes appellations : Le Livre des Merveilles, Le Devisement du monde.

1315 - 1317 : La grande famine fait probablement plusieurs millions de morts en Europe. Elle semble aujourd’hui attribuée au début du Petit Âge Glaciaire qui s’étendra jusqu’au milieu du 19e siècle.

1328 - 1589 : Les Valois règnent sur la France, accompagnant donc la transition entre le Moyen-Âge classique et la Renaissance. Les Valois succèdent aux Capétiens et précèdent les Bourbons.

1347 - 1352 : la peste noire fait entre 25 et 75 millions de victimes en Europe (!). Elle marque le début du Moyen-Âge tardif.

1337 - 1453 : La guerre de cent ans oppose les Valois aux Plantagenêts dans une série de conflits intermittents entre la France et l’Angleterre.

1378-1417 : Le grand schisme d’Occident oppose deux lignées de papes qui s’excommunient mutuellement, l’une installée à Rome et l’autre à Avignon.

1429 : Jeanne d’arc repousse les Anglais avant d’être brûlée vive en 1431.

1450 : L’imprimerie fait son apparition autour de 1450, d’après les expérimentations de Gutenberg à Mayence qui invente un système d’impression du texte combinant des caractères mobiles et une presse à bras.

1453 : la chute de Constantinople provoque une forte hausse des taxes qui prive les Européens d'importantes routes commerciales.

1492 : Traversée de l’Atlantique et découverte de l’Amérique par l’équipage de Christophe Colomb

Double page de la Bible à 42 lignes imprimée par Gutenberg soutenu pas Fust à Mayence autour de 1455

Conflits politiques

La Guerre de Cent Ans

En France, les Valois, une branche cadette des Capétiens, prennent la tête du royaume de France en 1328, dans une cacophonies de voix qui se revendiquent chacune légitime. Débute à peu près en même temps la Guerre de Cent Ans qui va opposer deux lignées rivales de 1337 à 1453 : Les Valois en France et les Plantagenêts en Angleterre. La branche anglaise possède des terres sur le territoire de l’actuelle France et les frontières seront transformées plusieurs fois au cours du siècle qui suit la prise de pouvoir par les Valois. Les conflits se présentent comme une série de batailles localisées un peu partout sur le territoire d’une France aux contours non-hexagonaux. À l’issue d’un siècle de batailles qui seront regroupées par les historiens sous l’appellation la Guerre de Cent Ans, la maison de Valois est maintenue, renforcée, sur le trône de France. La maison Plantagenêt perd définitivement ses territoires continentaux (sauf la région de Calais). Affaiblie, elle se scinde d’ailleurs en deux branches (York et Lancaster) qui s’affronteront entre 1455 et 1485 : la Guerre des Deux-Roses.

Même si peu de morts sont recensés dans la population civile (ce sont surtout des nobles qui s’entre-tuent), la guerre est accompagnée de pillages, les frontières ne sont pas stables et la population se paupérise.

Le Grand Schisme d’Occident

En parallèle de la Guerre de Cent Ans, l’Église se déchire également au cours d’un épisode d’une quarantaine d’années nommé le Grand schisme d’Occident, entre 1378 et 1417. La querelle oppose deux courants rivaux réunis chacun autour d’un pape, l’un à Rome, l’autre à Avignon, et qui s’excommunient mutuellement. Une partie de l’Europe reconnaît le pape romain tandis que l’autre reconnaît le pape avignonnais. Sans surprise, cette crise se superpose au conflit opposant les Français aux Anglais et chaque camp soutient un pape différent : les Français sont en faveur du pape avignonnais et les Anglais prennent le parti du pape romain.

Les historiens semblent attribuer cette crise politique en partie à l’obsolescence des structures institutionnelles dans un monde en pleine mutation. Jean de Berry est contemporain de ces évènements qui se produisent pendant toute la durée de sa (longue) vie : une situation politique instable et conflictuelle accompagne son existence.

Effondrement démographique

La Peste Noire

Le quatorzième siècle est également celui de la Peste Noire, une épidémie d’envergure de peste bubonique et pulmonaire causée par le bacille Yersinia Pestis. Plusieurs dizaines de millions de personnes décèdent de la peste, dont 25 à 75 millions en Europe au cours de l’épidémie de 1347 - 1352 (à titre comparatif, la crise Covid est responsable à ce jour de 7 millions de décès, soit approximativement 0,0009 % de la population mondiale). Il semblerait que l’ouverture des routes commerciales d’Orient soit à l’origine de l’épidémie en Europe, répandue par les puces, les rats, et, bien sûr, par les humains entre eux. Cette épidémie connaîtra plusieurs résurgences locales jusqu’au 19e siècle, tout de même moins terrifiantes. C’est d’ailleurs une de ces résurgences qui semble avoir emporté Jean de Berry et les 3 artistes enlumineurs à l’origine des Très Riches Heures, les frères Herman, Johan et Paul de Limbourg (noms francisés) en 1416.

Début du Petit Âge Glaciaire

Mais la peste n’est pas la seule responsable d’une baisse significative de la population européenne au cours du 14e siècle. Il débute en effet par une grande famine, due aux mauvaises récoltes, aujourd’hui attribuée au commencement du Petit Âge Glaciaire, un refroidissement climatique qui durera jusqu’au milieu du 19e siècle. Cette crise climatique modifiera le rythme de l’agriculture et sera probablement responsable d’une situation sanitaire et économique dégradée dans toute l’Europe.

En résumé, entre la baisse drastique de la démographie (la moitié de la population a disparu à la fin du 14e siècle), les famines, les révoltes, une situation sanitaire instable, les multiples conflits de nature politique et/ou religieuse, et le changement climatique, c’est un peu le bazar à la fin du 14e siècle en France et en Europe. À ce stade, il est possible que vous ayez commencé à composer une image de l’époque aux teintes grisâtres : il pleut, il fait froid, les cadavres s’empilent à cause de la peste et des guerres. Morose.

Vers la Renaissance

La Renaissance italienne

Il est temps d’apporter un peu de complexité. Les historiens semblent s’accorder pour faire du 14e siècle une période d’amorce de prospérité sur le plan culturel grâce, notamment, à la redécouverte des textes antiques grecs et romains qui mèneront doucement l’Europe vers l’Époque Moderne.

En Italie, cette trajectoire est entamée en avance. C’est effectivement dans cette période de crise qu’apparaîtront les premières figures de la Renaissance : Dante, Pétrarque et Giotto. Cette avance est le résultat d’un échange commercial ouvert dès le 13e siècle : suite aux croisades, les marchands italiens créent des routes commerciales entre l’Europe et l’Orient. Les cités marchandes d’Italie s’enrichissent alors, tout au long des 14e et 15e siècles, du commerce de soies et d’épices. Dans une posture très outrancière, les princes rivalisent alors de dépenses pour être accompagnés des meilleurs artistes et des plus belles réalisations. Pour l’historien Robert S. Lopez, la crise, l’exubérance et le renouveau sont très intriqués : sans l’Europe dévastée, des perspectives d’investissements auraient persisté pour les classes dominantes et les capitaux n’auraient pas été dépensés dans une sorte de jouissance favorisant les arts et la culture. L’effondrement démographique laisse d’ailleurs une population plus riche, mieux nourrie, et qui a incontestablement plus d’argent à dépenser en produits de luxe comme l’art et l’architecture.

Arts et architecture

Et puisqu’on parlait de nuances de gris, il semblerait au contraire que les individus du Moyen-Âge tardif aient été obsédés par la couleur. Les Très Riches Heures semblent confirmer cette obsession : à la fois par l’usage abondant du véritable Outremer issu du lapis-lazuli importé d’Orient, mais aussi par la couleur richement représentée dans les scènes, témoignant d’un florilège de couleurs présent à la cour.

J’évoquais dans la première partie l’anecdote de la teinte rose importée au cours du 14e siècle par les marchands italiens. Je la trouve révélatrice de cette obsession. Pour déplacer des produits d’une région à une autre, il faut :

un équipage et sa subsistance,

un ou plusieurs véhicules permettant de stocker des ressources en quantité (et alimenté(s) uniquement par des énergies renouvelables !),

des agents pour exercer la diplomatie,

de quoi payer les taxes,

risquer casses, vols, attaques, maladies (etc.).

Qu’on organise, dans un tel contexte de crise, de coûteuses expéditions lointaines en vue de déplacer d’une région à une autre un procédé de teinture pour proposer des vêtements de cour inédits… ! Voilà qui est digne de l’épisode de la lamproie italienne et du sterlet russe livrés à la même table parisienne par le Comte de Monte-Cristo.

L’époque a beau être faite de mort, de deuil et de crise, c’est aussi une époque de commerce intense qui se met en place. Elle est à la dépense, à la découverte et à la curiosité : l’argent brûle les doigts autant chez les princes italiens que chez les princes français. Et c’est dans ce contexte que sont commandées les Très Riches Heures aux frères de Limbourg. Car Jean de Berry ne fait pas exception, il dépense aussi vite qu’il acquiert, d’autant plus qu’au début du 15e siècle il est certain de ne pas léguer d’héritage, ses fils étant morts, et les héritages ne passant pas aux descendants de sexe féminin. En sa qualité de panier percé, il collectionne les bijoux, les pierres précieuses, les médailles et les pièces d'orfèvrerie, et se fait construire plusieurs châteaux. Sa collection de manuscrits aurait avoisiné les 300 ouvrages. Il devient ainsi un mécène puissant (parfois considéré comme “le plus puissant de toute l’Europe”), qui commande à toute une galerie d’artistes : Christine de Pizan, Jacquemart de Hesdin, André Beauneveu, Guy de Dammartin, Jean de Cambrai, le Maître de Boucicaut, etc.

Les grandes découvertes

Cartographier le monde

A la suite des croisades (11e-13e siècles) les Européens entreprennent un ensemble de grands voyages à la découverte du monde. En 1298, Marco Polo, revenu d’Asie, rédige en prison son livre, qui sera copié plusieurs fois au cours du 14e siècle. Jean de Berry en possède un exemplaire commandé à son intention par son neveu Jean sans Peur, duc de Bourgogne, et offert en 1413. Il s’agit du Livre des Merveilles, contenant Le livre de Marco Polo parmi d’autres textes.

Le 14e siècle amorce le travail de cartographie du monde qui ne sera considéré achevé qu’au 20e siècle. S’ils ont une bonne idée des tracés géographiques de l’Europe et du bassin méditerranéen, le reste du monde reste inconnu aux européens. Ils savent que la terre est ronde mais ignorent ses dimensions exactes. Peu à peu, ils explorent, d’abord les voies terrestres, en direction de l’Asie, puis les voies maritimes en contournant les côtes. Les italiens auront pendant le 14e siècle le monopole du commerce avec l’Asie, jusqu’à ce que la chute de Constantinople en 1453, prise par les Ottomans, n’augmente significativement les taxes et réduise le commerce avec l’Orient.

La caravelle et l’astrolabe

La volonté de trouver de nouvelles voies, doublée de deux innovations techniques : la caravelle et l’astrolabe, permettent de s’avancer plus loin. La caravelle, datée du 15e siècle, est un vaisseau capable de naviguer contre le vent. Elle est le premier navire capable de naviguer en haute mer. L’astrolabe, instrument de calcul de la position des étoiles mis au point dès l’antiquité et perfectionné par les civilisations islamiques, est introduit dans la navigation en version simplifiée au 15e siècle par les navigateurs portugais. Au cours du 15e siècle, le monde s’ouvre aux européens et le Moyen-Âge est généralement considéré achevé avec la traversée de l’Atlantique par Christophe Colomb en 1492.

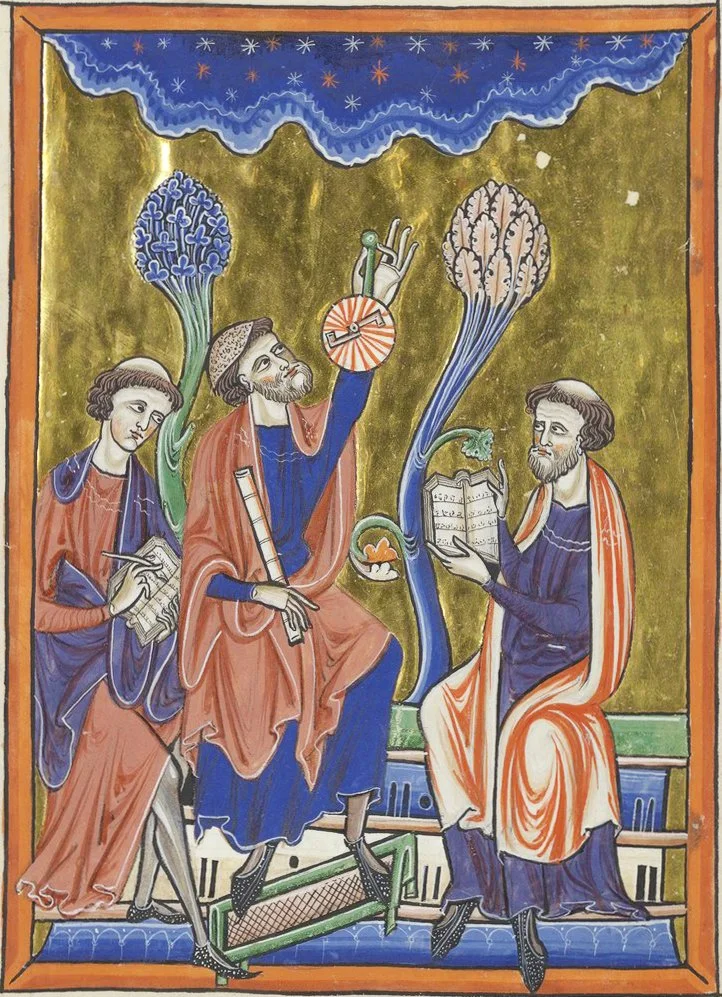

Ibn Ezra pratique l’astrologie à l’aide d’un astrolabe | enluminé autour de 1235, Psautier de Blanche de Castille, apparemment conservé à la bibliothèque de l’Arsenal à Paris

La naissance de l’université

L’université Parisienne

On a compris précédemment que l’époque n’est plus tout à fait à l’ambiance du Nom de la Rose (U. Eco, 1980) et ses moines copistes reclus dans un monastère. Paris devient dès le 13e siècle une université, c’est à dire un ensemble de communautés de maitres et d’élèves aux pratiques et spécialités diverses, qui s’unissent pour organiser leur activité au même endroit.

Au 14e siècle, l’université parisienne est un centre influent qui accueille des étudiants venus de toute l’Europe. Elle est, juste après Bologne, la deuxième plus ancienne université d’Europe. On y enseigne ce qui est considéré comme les disciplines supérieures : théologie, droit, arts libéraux.

“Un cours de théologie à la Sorbonne” | enluminure supposément réalisée au 15e siècle et conservée à la Bibliothèque de Troyes, que je n’ai pas réussi à tracer.

Le nouveau marché du livre

Devant la vague de nouveaux lettrés, le livre, support de connaissance et de pédagogie, devient l’objet d’un marché. Même s’il reste un produit de luxe, que seuls les rois et les princes possèdent par centaines, il n’est plus un objet limité aux clercs. Les laïcs (comprendre “les civils”) peuvent aussi se procurer des livres. On en possède 1, 2, ou 3, et c’est déjà beaucoup !

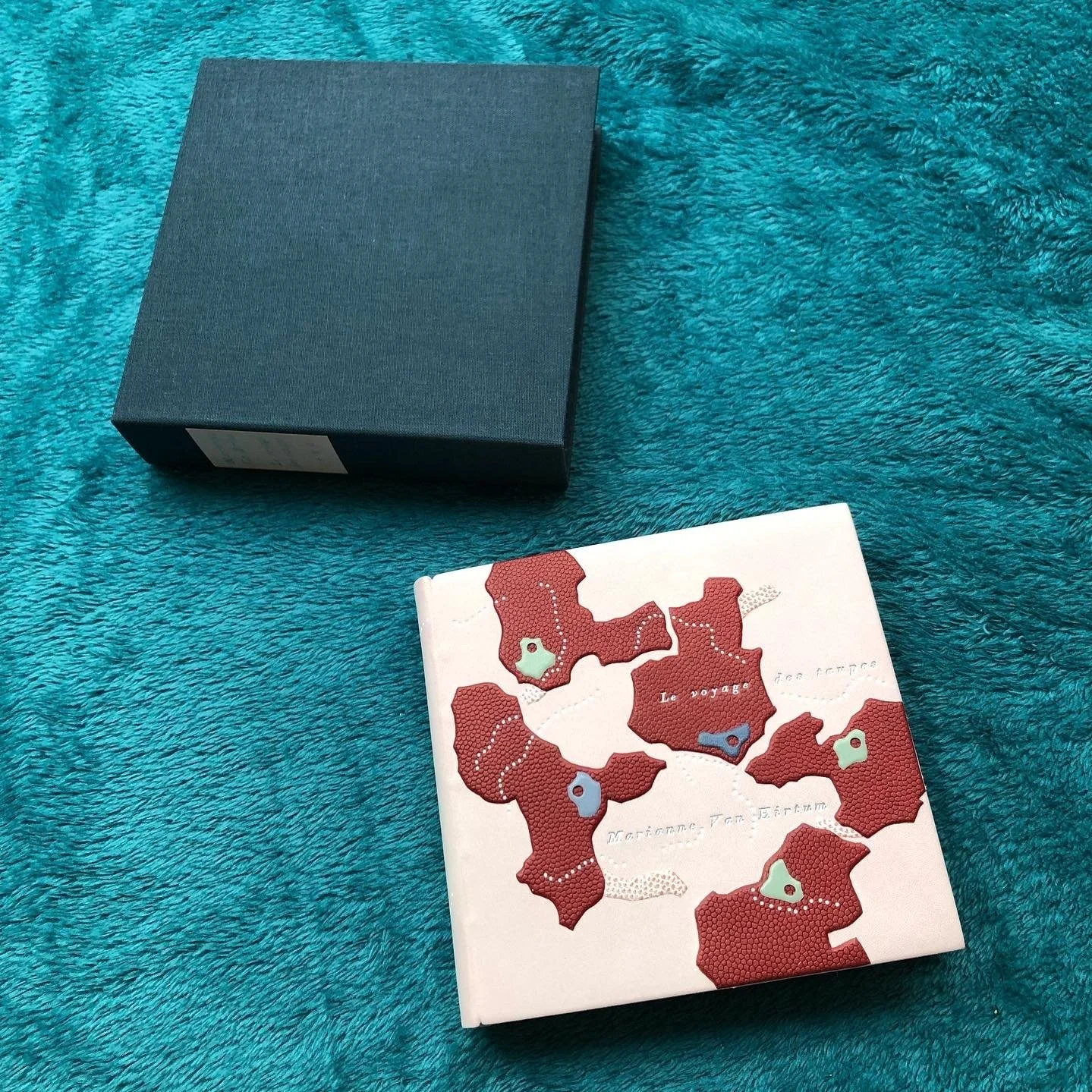

La multiplication des lecteurs due à la naissance de l’université marque alors un deuxième effort de copie des textes. Si on ne connaît pas la nature du lien qui associe la production de manuscrits et la production des reliures, on sait que les premières officines de relieurs se créent à proximité des monastères.

En conclusion

Si à la fin de ce trop bref résumé vous avez l’impression étrange de vous retrouver projeté au milieu de la saga Le trône de fer, ce n’est pas tout à fait anormal : Georges R.R. Martin dit en effet s’être inspiré de plusieurs épisodes de la fin du Moyen-Âge pour la création de son histoire : La chute des Capétiens (par l’intermédiaire de la version romancée par Maurice Druon Les Rois Maudits), mais aussi la guerre des Deux-Roses, La guerre de Cent-Ans, les croisades, le Petit Âge Glaciaire, etc.

Pour revenir à mon sujet, il m’a paru indispensable de situer dans les grandes lignes cette époque en pleine mutation avant de concentrer mon attention sur l’histoire du livre. J’espère ne pas avoir écrit trop de bêtises au cours de ce résumé forcément un peu grossier. C’est en gardant ce contexte en tête que je me concentrerai la prochaine fois sur le sujet du livre au cours des 14e et 15e siècles. Il sera alors question d’envisager le développement et la forme du livre. Nous pourrons alors finir ce trajet en revenant au point de départ : le manuscrit des Très Riches Heures du duc de Berry.

La totalité des images reproduites ici sont issues de livres manuscrits datant du Moyen-Âge tardif. La quasi intégralité des enluminures est extraite du site Mandragore de la BNF sur lequel sont recensés plusieurs dizaines de milliers de manuscrits. Un lien vous y emmène sur chaque image.

Merci à Nicolas Calvo pour la relecture, aux différentes institutions proposant les ressources gratuitement en ligne : la BNF, le Musée Condé, la Réunion des Musées Nationaux, et pour finir aux contributeurs Wikipédia pour leur travail mené collaborativement.