Les très riches heures du Duc de Berry - 1 : Visite

Compte-rendu de visite de l’exposition consacrée au manuscrit médiéval et à l’enluminure au cours des 14e et 15e siècles - Temps de lecture : 15 min

Collectionneuse d’enluminures au format .jpeg et .png, je tombe inévitablement dans le piège posé par une amie lorsqu’elle propose une visite commune de l’exposition des Très riches heures du Duc de Berry, manuscrit exposé au château de Chantilly depuis le 7 juin jusqu’au 5 octobre 2025.

Elle accompagne sa proposition d’une vidéo de présentation de l’exposition, que je regarde 3 ou 4 fois. Puis, je regarde une autre vidéo de présentation, plus longue. J’enchaîne sur la consultation des fiches Wikipédia des Très riches heures, du duc de Berry et de tous les rois de France : l’obsession est lancée. J’achète la semaine qui suit le catalogue de l’exposition pour le lire avant de la visiter.

Nous prévoyons notre visite le 7 septembre. Autant dire que je piétine d’impatience. Pour tout dire, je n’avais pas vraiment prévu d’écrire cet article, mais dès la sortie de la visite, il s’est imposé. J’écris donc en urgence !

Folio 3 des Très riches heures du duc de Berry - Le mois de mars | ©RMN

Ce que je préfère : la composition en quadrillage déformé et le bœuf noir qui fait un cerné autour du bœuf au premier plan, le faisant ressortir.

Je vous propose, pour ce sujet autant imprévu que labyrinthique, de travailler en plusieurs parties. Je commencerai tout simplement par une présentation de l’exposition, qu’en toute simplicité, je vous invite à visiter. Je rappelle ici que je suis relieure et non historienne, que j’écris sur mon temps libre, par plaisir. Je peux donc écrire des bêtises et des raccourcis. L’espace de commentaire est ouvert à l’échange !

L’exposition : origin story

L’exposition, qui a été préparée pendant 13 ans, est organisée à l’occasion de la restauration des premiers feuillets du manuscrit nommé Très riches heures du duc de Berry, qui contiennent le calendrier richement enluminé. Ces pages, montrant des signes de fatigue, sont détachées de la reliure actuelle et seront réintégrées, restaurées, dans l’ouvrage à la fin de l’exposition. À cette occasion, elles sont exposées séparément, dans des caissons climatiques pour les protéger. Ces feuillets dé-reliés permettent une mise en scène unique : n’étant plus condamné à choisir une seule page à exposer, l’organisateur les expose les unes à côté des autres. Le public peut contempler plusieurs originaux du manuscrit !

Ces pages détachées sont les stars de l’exposition, autour desquelles est assemblée une escorte de glorieux manuscrits enluminés tous plus hallucinants les uns que les autres. La restauration des pages est donc devenue le prétexte à un projet plus qu’ambitieux : rassembler au même endroit, pour la première fois depuis le décès de Jean de Berry (1416), l’ensemble des 6 livres d’heures lui ayant appartenu, ainsi qu’une partie de sa bibliothèque.

Détail du Folio 1 des Très riches heures du duc de Berry - Le mois de janvier

En bleu, avec le couvre-chef en poil d’ours, une représentation de Jean de Berry | © RMN

Mais c’est quoi, ce livre ?

Pour faire un point sur le manuscrit, il s’agit d’un livre d’heures, c’est à dire un livre destiné à l’accompagnement de la prière. Il est commandé en 1411 aux frères de Limbourg, Paul, Herman et Johan, par le duc de Berry. En 1416, le duc et les trois frères décèdent, laissant le manuscrit inachevé. D’autres artistes se succèderont tout au long du 15e siècle pour le poursuivre, ce qui ne suffira pas à achever ce projet d’ampleur. Une première intervention est anonyme, on l’attribue à Barthélémy d’Eyck autour de 1440, et une seconde est commandée par le duc de Savoie en 1485 à Jean Colombe.

Considéré comme la « Joconde des manuscrits », une formule qui signifie qu’il serait à la fois le plus célèbre et le plus fabuleux des manuscrits du Moyen-Âge, il est conservé au Musée Condé, à Chantilly, depuis son achat par le duc D’Aumale en 1856, qui interdit par voie testamentaire sa sortie du domaine. Il a été exposé au public deux fois depuis lors et a fait l’objet de plusieurs reproductions.

Le calendrier, exposé à part, est composé de 12 doubles pages dont la page gauche est enluminée. Chaque mois est représenté, associé à une scène en plusieurs plans, permettant d’imaginer la vie à l’époque de l’ouvrage. Le mois de février a la particularité de nous offrir la première scène enneigée de l’histoire de l’art français !

la page Wikipédia dédiée au manuscrit

Jean de Berry et les livres d’heures

L’exposition est donc organisée autour des Très riches heures, dont les enluminures, reproduites et agrandies, animent la visite en périphérie des cartels et des textes de présentation. On peut au passage s’extasier du fait que l’agrandissement ne souffre pas vraiment de perte de résolution : c’est comme si les images étaient à taille réelle ! Mais l’exposition s’étend au delà du célèbre manuscrit pour mettre un focus sur la collection impressionnante de son commanditaire. En plus de la cinquantaine de livres exposés, les organisateurs ont ainsi fait déplacer un ensemble d’objets ayant fait partie de la collection de Jean de Berry. Autour de cette collection sont également présentés des objets associés à la figure de Jean de Berry et des Très riches heures. Parmi cette sélection, rien de moins que le gisant du duc, transporté depuis la cathédrale de Bourges vers le Château de Chantilly !

Des travailleurs déplacent depuis la cathédrale de Bourges le gisant de Jean de Berry à l’aide de transpalettes| reportage photo de la DRAC Centre Val de Loire

La sélection est organisée comme un feu d’artifice. On nous présente dans un premier temps Jean de Berry : le visiteur découvre son visage par l’intermédiaire de son gisant, ainsi que ses effets personnels et son héraldique minutieusement intégrée à ses commandes. Ensuite, le parcours nous amène à nous intéresser aux objets de sa collection. On y découvre en majorité des manuscrits, mais également des objets d’art. C’est ici qu’on découvre, mis en exergue, les 5 autres livres d’heures commandés par le duc :

Les petites heures, commandé en 1372 auprès de Jean le Noir, achevé par Jacquemart de Hesdin (conservé à la BNF, à Paris) | Page Wikipédia

Les très belles heures de Notre-Dame, commandé en 1389 (dépouillé de ses enluminures, conservé à la BNF, à Paris) | Page Wikipédia

Les très belles heures de Bruxelles, achevé en 1402 et attribué à André Beauneveu, Jacquemart de Hesdin et Jean d’Orléans (conservé à la Bibliothèque Royale de Belgique, à Bruxelles) | Page Wikipédia

Les grandes heures, commandé en 1407 auprès de Jacquemart de Hesdin (dépouillé de ses grandes miniatures, conservé à la BNF, à Paris) | Page Wikipédia

Les belles heures, commandé en 1405 auprès des frères de Limbourg (conservé au Metropolitan Museum of Art, à New York) | Page Wikipédia

L’enluminure au Moyen-Age tardif

Après cette présentation, on continue à découvrir tant de manuscrits qu’il faut beaucoup de concentration pour se maintenir dans l’émerveillement ! Pour parler de cette immense sélection, je m’attarderai simplement sur le manuscrit 301 de la BNF, Histoire ancienne jusqu’à César, attribué à Wauchier de Denain, dont les enluminures sont elles attribuées à Perrin Remiet et le Maître d'Orose. J’ai failli pleurer devant les folios 58 et 59, auquel ma photo minable rend si peu justice que je suis allée chercher pour vous les versions numériques (trouvées sur mandragore.fr le site de la BNF dédié au livre enluminé). Ne vous y trompez pas cependant, une version numérique ne vaudra jamais l’original. C’est d’ailleurs la grande leçon de cette exposition, mais j’y reviendrai plus tard.

Les folios 58 et 59 du manuscrit 301 Histoire ancienne jusqu’à César

Ce que je préfère: les mille détails de la bataille, et le rose, discret et partout

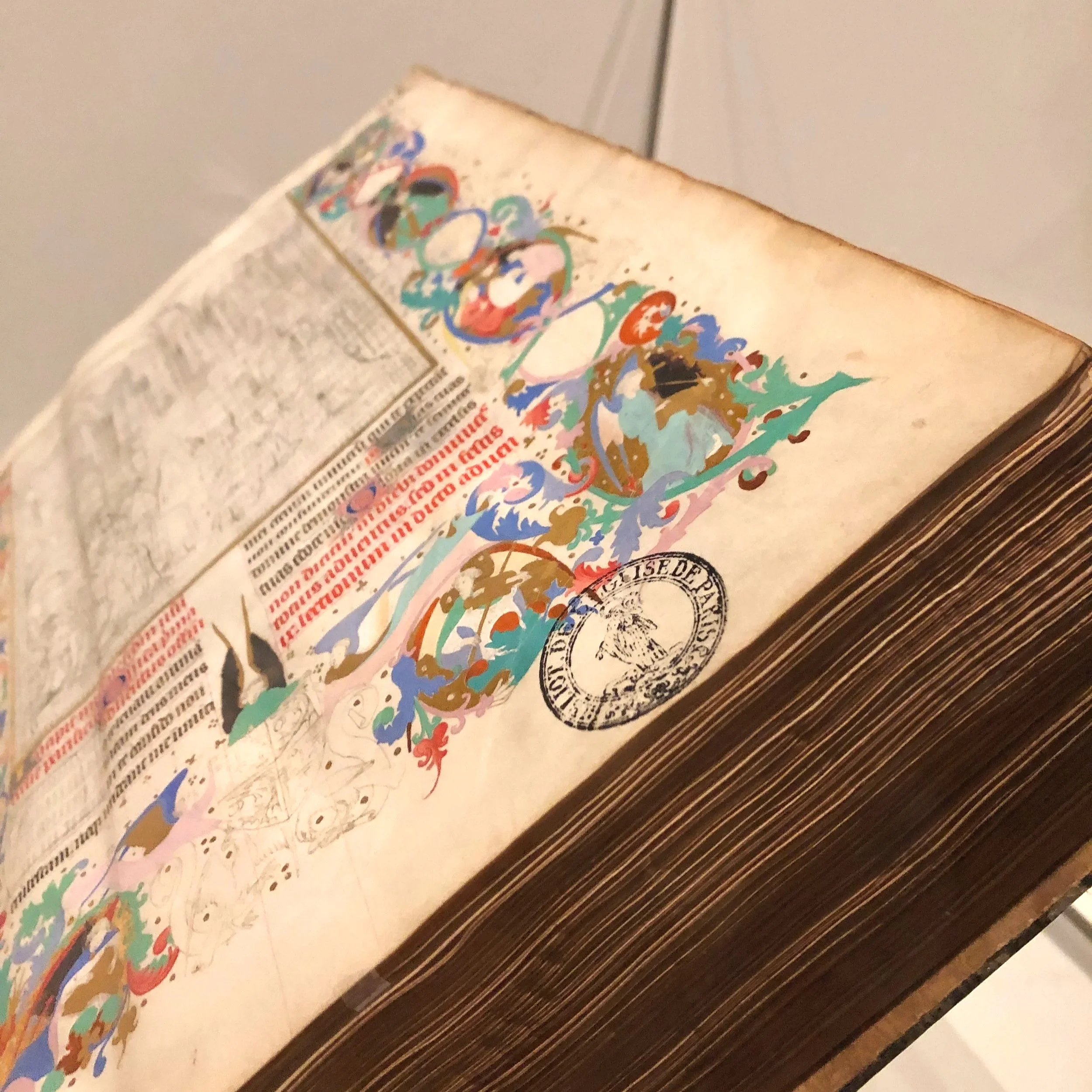

Le folio 7 du Missel à l’usage de Paris, dit Missel de Louis de Guyenne retient également mon attention. Son inachèvement permet de voir les lignes de construction tracées à la plume ainsi que des premières couches de peinture posées par aplat. Même si ce n’est pas suffisant pour envisager les conditions de réalisation de ces ouvrages, la porte de l’imagination est ici ouverte : à quelle lumière travaille-t-on ? Combien de temps par jour ? Quels sont les temps de séchage ? Combien de couches sont travaillées ? Comment est envisagé le repentir ? Y a-t-il un brouillon ? Par quel mélange obtient on de la peinture ? (…) Vous entrevoyez le puits sans fond.

Folio 7 du Missel à l’Usage de Paris, dont je n’ai pas trouvé de version en haute définition

Ce que je préfère : les points déjà peints dans la construction à la plume inachevée en bas de page, proche du tampon

Avant de dévoiler son bouquet final, le visiteur tourne encore un peu autour du sujet : la salle qui précède les très riches heures est aussi consacrée à la postérité de l’œuvre. Ici sont notamment exposées 3 enluminures de Simon Bening, issues des Heures de Notre-Dame dites Heures de Hennesy (1530-1535), faisant directement écho aux Très riches heures. Ces miniatures reprennent le langage visuel des frères de Limbourg dans des scènes qui sont des citations directes du calendrier.

Heures de Hennessy - Janvier

Heures de Hennessy - Septembre

Heures de Hennessy - Décembre

Zoom dans ma photo, prise au portable, de la miniature des Heures de Hennessy consacrée au mois de décembre. On peut imaginer depuis cette photo de faible résolution la finesse des détails.

Le manuscrit et ses feuillets dé-reliés

Je passe sous silence un grand nombre de livres et d’images, dont je n’ai pas pu noter les références. À ce stade, juste avant la découverte du manuscrit, j’en ai déjà bien pris pour mon grade, mais il faut rester concentré !

Enfin, voici le manuscrit et ses pages détachées. Le livre est ouvert en vitrine sur le folio 161 enluminé. Autour de celui-ci sont distribués en demi cercle, les différents caissons permettant de découvrir les feuillets séparés. Afin de rendre ces feuillets consultables au recto et au verso, ils sont suspendus grâce à un système complexe et quasi invisible. Une tige en acrylique sur laquelle est cousu le feuillet dans ses trous de coutures maintient le feuillet. Un ensemble de fils de nylon tend le parchemin, le maintenant ouvert à 180°, à la verticale. Ce procédé et les matériaux utilisés permettent de conserver l’intégrité des documents.

Les images sont éblouissantes. Les couleurs sont éclatantes, particulièrement les bleus qui se retrouvent dans la partie céleste de chaque image, des bleus dans lesquels se dessinent des scènes réhaussées à l’or. Ce bleu est fait d’outremer véritable importé d’Orient, obtenu par une transformation complexe de lapis-lazulis. Le prix de ce pigment était très élevé, apparemment plus cher que l’or. Au vu de la quantité de ces bleus présents au sein des 206 feuillets des Très Riches Heures, le nom du manuscrit s’explique facilement !

Une autre couleur retient mon attention : le rose. Discret, le rose est très présent dans les pages des Très Riches Heures, comme dans nombre de manuscrits exposés. Il est intéressant de noter que le rose devient peu à peu une couleur à part entière au cours du Moyen-Âge et non plus une nuance de rouge. Dans la longue et confuse histoire du rose au travers des âges, on notera qu’au cours du 14e siècle, les marchands italiens importent d’Asie une teinture faite de bois de braise, introduisant ainsi le rose à la cour. On retrouve ces vêtements roses portés un peu partout dans le manuscrit.

Les images sont riches de multiples détails, parfois grivois, et il y a beaucoup à découvrir en plongeant dans les scènes à la perspective plutôt réussie. Mais ce qui m’impressionne vraiment, c’est la finesse des détails : tout est réalisé avec une maitrise technique qui fait rêver l’artisan d’art que je suis. On a l’impression qu’on pourrait agrandir les enluminures au format 4x3 (affichage géant du métro) et y découvrir qu’à cette échelle aussi c’est impeccable. N’hésitez pas à faire le test vous-même dans le manuscrit haute définition en ligne !

Consulter le manuscrit des Très riches heures du duc de Berry en haute définition

Folio 11 des Très riches heures du duc de Berry - Le mois de novembre | ©RMN

Regardez au niveau de la tête des porcs : la texture semble assez homogène

Ce que je préfère : les fessiers des porcs et la texture du feuillage des arbres

Folio 11 - Novembre | Zoom maximum dans le manuscrit haute définition

Dans l’image zoomée on voit chaque trait de pinceau et le mélange des teintes.

Ce que je préfère : le regard du porc, et son sourire

Folio 5 - Mai | Zoom maximum dans le manuscrit haute définition

Même les surfaces plus lisses sont détaillées à l’extrême: regardez les joues, les textiles ou dans les nervures du bois

Ce que je préfère : les couronnes de feuillage

Le manuscrit exposé ouvert sur le folio 161 verso, enluminé, dont je place l’image uniquement pour comprendre la manière dont est installé le livre.

Folio 1 des Très riches heures du duc de Berry - Le mois de janvier | ©RMN

Ce que je préfère : Ce qui se passe sous et devant la table : les drapés et les jambes à l’habillage dépareillé

Folio 2 des Très riches heures du duc de Berry - Le mois de février, considéré comme le premier paysage enneigé de l’histoire de l’art Français | ©RMN

Ce que je préfère : la frileuse près des ruches, et la structure apparente des toits et des barrières

Accompagnés doucement vers la sortie

La dernière partie de l’exposition est consacrée à la postérité de l’oeuvre. Elle re-situe le manuscrit dans le monde contemporain. Elle permet, via un ensemble d’images issues de la culture populaire, de comprendre à quel point les Très riches heures ont laissé leur trace dans le monde. En fin de parcours sont présentés des objets que je trouve intéressants :

une reproduction d’une scène du calendrier imprimée en 3D à l’usage des malvoyants, pour leur permettre de lire la richesse des détails. Placé au sein de cet ensemble, je m’interroge sur la pertinence de ce seul objet plein de bonnes intentions dans une exposition où tout est basé sur la vue. N’étant pas concernée, je suis difficilement en capacité d’émettre un jugement définitif, mais l’interrogation persiste.

Un fac-similé grand luxe datant des années 80, destiné aux bibliothèques et aux bibliophiles, réalisé de manière à être le plus proche possible de l’original (comprendre donc : super cher à produire), présenté à libre manipulation du public. Je passe un peu de temps à le regarder en compagnie de visiteurs et le couperet tombe très vite : c’est criard, plat. L’original, que l’on vient de voir, ne souffre absolument pas de comparaison avec cette reproduction pourtant réalisée avec un très grand soin.

Quelques scènes filmées de restauration des enluminures, captivantes à regarder : je réalise à quel point montrer le geste permet d’ouvrir la porte de la compréhension du travail.

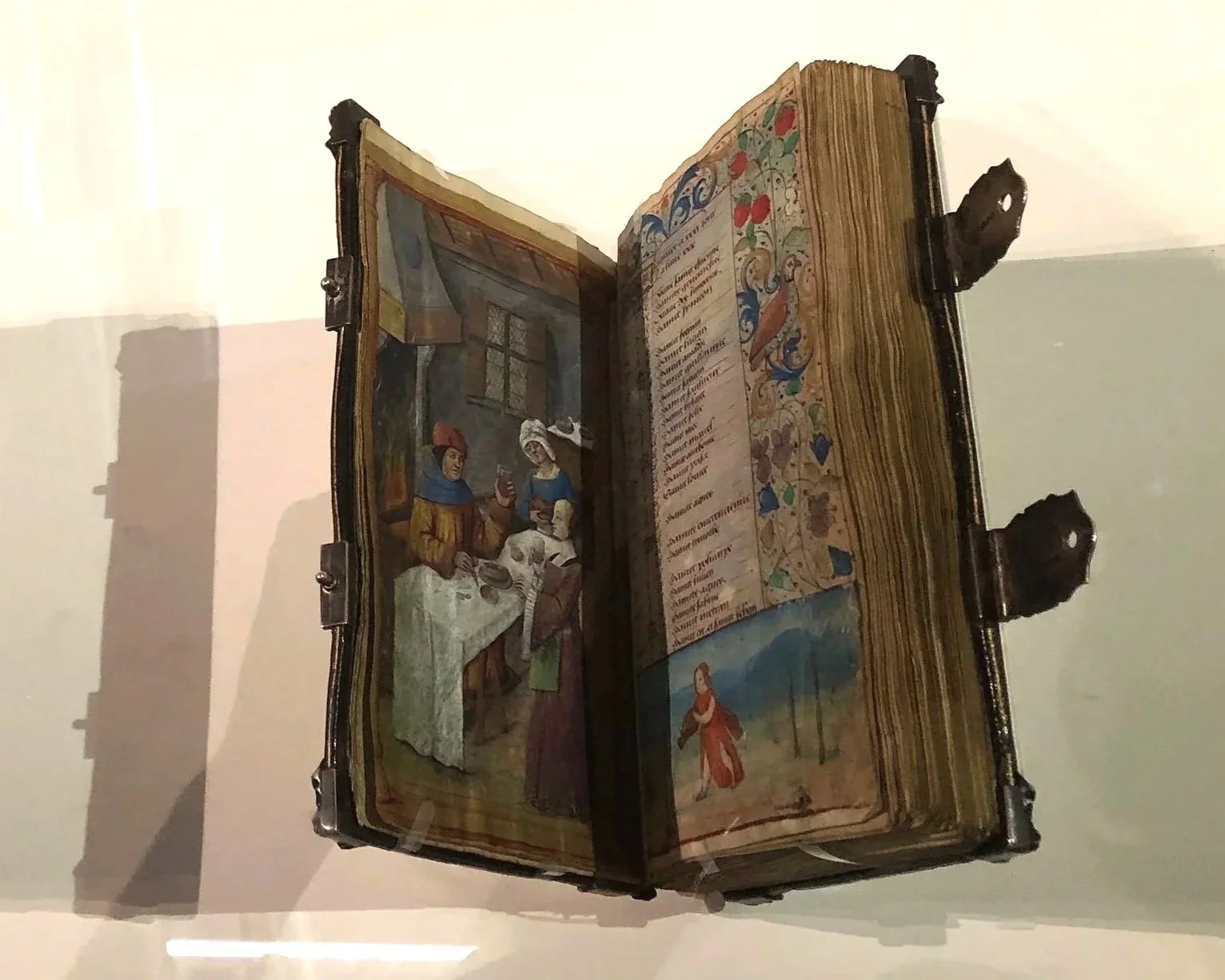

Et les reliures dans l’exposition ?

On ne va pas mentir, la reliure n’est pas mis en exergue dans cette exposition. Probablement réalisées bien après les manuscrits, elle ne sont ni mentionnées ni datées : l’objet livre disparaît une fois de plus derrière le contenu qu’il médiatise. On voit, ça et là, le reste d’un fermoir, une dorure à la roulette ou un maroquin décoré, mais rien n’est expliqué à ce propos : les reliures ne sont pas mises en contexte.

Globalement, les livres exposés sont coincés dans de grosses reliures grossières en velours rougeâtre, aux coiffes mal rempliées et aux énormes coins registres : voilà de quoi décomplexer l’ensemble des débutants en reliure ! Pour tout dire, c’est même troublant de constater à quel point des manuscrits magnifiques sont habillés de laideur. Même si aujourd’hui on peut comprendre qu’on ne touche plus à ces objets qui sont presque figés dans cet habillage, il est difficile d’envisager la situation suivante : à un stade de l’histoire, entre 1300 et 2025, un commanditaire et un artisan ont fait le choix d’habiller de la sorte des objets de grande valeur - dans toutes les acceptions du mot valeur. Ce questionnement vaut pour une grande partie des livres présentés.

Des fermoirs qui en serrant le livre ont déformé les cartons

Un coin registre bien grossier

Par ailleurs, j’ai cru relever un manque de rigueur du côté des informations techniques à propos de certains livres présentés. Je suis par exemple presque certaine d’avoir vu dans une demi-reliure (structure qui laisse au moins supposer que la reliure date d’après la révolution française), un bloc livre en papier vergé, à la trame extrêmement visible, être présenté comme un manuscrit sur parchemin. Je crois avoir repéré d’autres occurrences analogues. Dommage, et même si la relieure en moi est frustrée d’un certain manque d’informations, c’était évidemment les enluminures qui étaient exposées.

Petit point positif : en fin d’exposition, juste après les feuillets détachés, un grand schéma permet de visualiser la composition des feuillets en cahier pour permettre de comprendre comment les pages du calendrier seront réintégrées dans les Très Belles Heures.

Conclusion

Les presque trois heures passées dans l’exposition sont passées furieusement vite et je suis sortie bonne dernière de notre troupeau, et complètement sonnée. L’éclipse de lune qui nous accompagnés sur la route du retour m’a définitivement achevée : je garde l’impression que cette journée est un rêve.

Si l’exposition propose une sélection d’objets étourdissants, le curieux avide de connaissances regrettera peut-être un peu le manque d’informations. Peut-être que la sélection et l’organisation est plus lisible avec moins de visiteurs, mais, par le beau dimanche de notre visite, l’exposition était saturée et la jauge calculée à la hausse : la première partie de notre visite a eu des allures d’heure de pointe au self-service. Difficile dans ces conditions de profiter des images tout en lisant avec attention les cartels.

Cependant l’exposition vaut le détour et me permettra par la suite d’ouvrir deux thématiques qui me semblent intéressantes dans ce projet d’écriture : un petit point sur l’histoire du livre et un questionnement plus ouvert sur la pratique d’un artisanat d’art.

Malgré ces quelques réserves, je vous recommande d’aller visiter l’exposition avant sa fermeture le 5 octobre. Nous pourrions alors en discuter !

Folio 161 - Détail | zoom maximum dans le manuscrit haute définition

Ce que je préfère : les touches plus claires dans le sol qui créent une sorte de pavement

Merci à Nicolas Calvo pour la relecture, et aux différentes institutions permettant d’avoir un accès aux manuscrits numérisés en haute définition : les services Mandragore et Gallica de la BNF, Le Château de Chantilly, etc.