Création pédagogique - Absence de témoins, Bind Bend Bond

Note d’intention et processus de création d’une reliure contemporaine dans le cadre d’une collection collective proposée par Bind Bend Bond. Création collective du livre “Absence de témoins”, et reliure individuelle par 7 des membres de la collective. Projet exposé au Musée des Métiers d’Art du Québec (Mumaq), à Montréal, du 1er au 30 novembre 2025

temps de lecture : 10 min

Parler, créer, imprimer

À l’été 2024, nous recevons une sollicitation à participer à cette exposition consacrée aux reliures miniatures. Certaines d’entre nous décident de participer, et se mettent en quête d’ouvrages à relier. Le format imposé, 8cm maximum dans toutes les directions, nous laisse peu de choix. La pêche n’est pas bonne et même si certaines trouvent leur livre, la majorité reste désarmée.

Alors, quelques-unes décident joyeusement de le créer et de l’imprimer, ce livre miniature. Anaïde, Laurie, Angeline et moi se lancent dans cette aventure.

Nous avons maintenant un livre à inventer, en partant de rien. Nous tournons un peu autour du pot, et envisageons mal quelle quantité de texte est nécessaire à la fabrication d’un opuscule (c’est le terme consacré livres minuscules, comme nous l’apprenons). Nous cherchons de courts textes. Jamais entièrement séduites, nous acceptons le défi que nous nous sommes lancées seules : Nous devons créer ce livre.

Alors, très simplement, nous nous réunissons, et lançons nos idées. Séance par séance, nous fabriquons notre objet, sans trop de pression et à l’écoute des envies individuelles. Il en sort un livre qui aborde - avec ce qu’on espère être le maximum de pédagogie et le minimum d’ennui - des notions théoriques de l’univers du livre. Volontairement, le texte est absurde, ce qui nous permet de concentrer l’attention sur les aspects techniques du travail éditorial : nous intégrons une partie du vocabulaire technique à la maquette, jouons avec les codes de l’édition.

En janvier, Angeline prend en charge l’impression sur A4, et le voilà sorti du four (une imprimante laser à Bruxelles). Nous réservons un exemplaire par membre de la collective et programmons les envois vers chaque atelier. Les oiseaux s’envolent hors du nid.

Les planches du livre avant montage de la reliure | ©Anaïde Fleig

Absence de témoins, grecqué, sur mon cousoir

Relier, Couper

Je récupère mon exemplaire à la mi-janvier des mains d’Abygaëlle qui a réceptionné des livres. J’ai à ce stade quelques semaines pour le relier (pas le temps de paniquer !). M’accrochant au fil conducteur de ce projet, la pédagogie, je décide de montrer les entrailles du livre. Je projette de révéler les étapes de montage d’un livre en détaillant par strates les opérations effectuées.

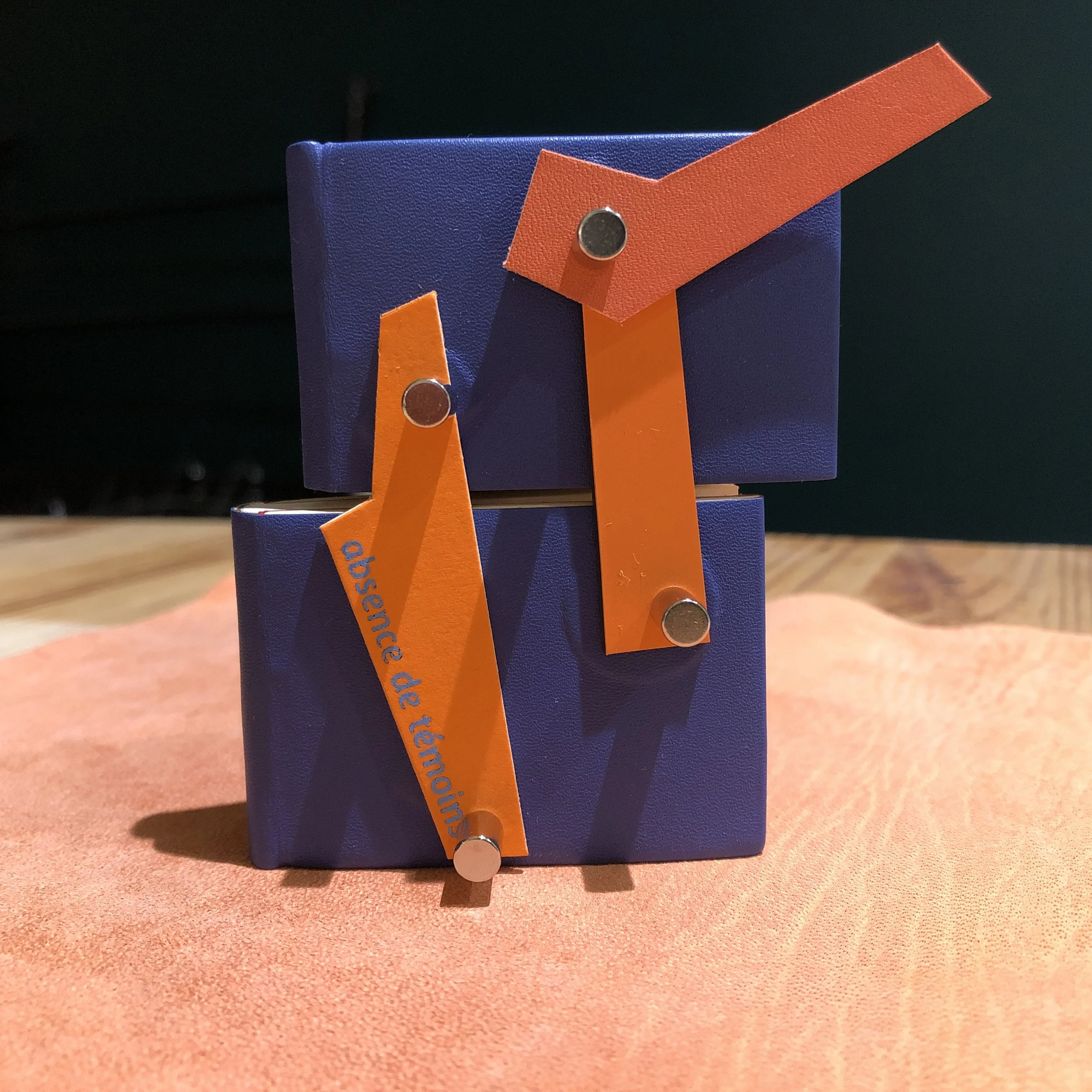

Puis, une nuit - car c’est toujours la nuit que l’audace apparaît - je me dis que finalement je vais faire un quelque chose d’interdit. Je vais couper mon livre en deux, en plein milieu, Shlack ! Je vais monter ma reliure comme d’habitude, et puis je vais la couper en deux, en plein milieu, Shlack !

Je trouve le plan parfait :

Il me parait remplir le rôle pédagogique en proposant une image à caractère scientifique : l’incontournable vue en coupe.

Dans la continuité du travail éditorial, il questionne l’objet-livre, en focalisant l’attention sur l’objet au détriment de ce qu’il médiatise.

Le geste, interdit en reliure (il s’agit de protéger avant tout !) résonne fort avec le titre du livre, il se situe dans le champs lexical du crime.

Cerise sur le gâteau : un geste brusque et assuré vient démolir un montage méticuleux. Cathartique.

Comme le livre est minuscule, je rassemble à l’atelier l’ensemble de mes chutes. Je choisis les matières les plus adaptées et je commence à monter mon objet, avec une motivation surprenante que j’ai bien peur de devoir appeler une pulsion de destruction.

Quitte à faire des expériences, je décide, au passage, de ne plus jamais utiliser de colle plastique. J’y pensais depuis longtemps, je nettoyais à l’eau courante mes pinceaux imbibés de colle plastique avec culpabilité. Cette décision redéfinit une bonne partie de ma pratique. La pose des gardes bords à bords sera d’ailleurs compliquée, ma tambouille inventée à base de colle de pâte et de tylose se révélera d’abord inconfortable.

Bien avancée dans mon travail, je relis les conditions d’exposition. Les livres présentés doivent être des reliures décorées, et non des livres-objets. Merde. J’écris à l’organisateur, explicite mon projet, pour savoir si mon projet passe. J’invente au passage une solution de présentation recomposée à l’aide d’un système d’aimants. Ouf, ils acceptent de présenter mon délire.

Je n’ai jamais travaillé une création dans ces conditions : impulsive et déterminée, j’achète des aimants, je relie, je coupe.

Finalement il y en a, des témoins ! Découvrez les (spectaculaires) images du massicot manuel en action.

Regarder, créer

Immédiatement après la coupe, je suis la première à apprendre de mon geste. Avec une visibilité inédite sur des mécaniques que je ne pouvais qu’imaginer jusqu’alors, je comprends l’origine d’un problème que je rencontre depuis des années.

Par la suite, je refais une beauté à l’ouvrage qui a été un peu secoué par toute cette violence, puis je sécurise les coupes franches à l’aide d’un onguent magique (☞ la tylose). Je fabrique des mosaïques libres, toujours avec les chutes de l’atelier : cuirs, cartes, papiers et croûte de cuir. Je choisis les aimants, mesure leur puissance et leur maniabilité. Je suis assez satisfaite du rapport esthétique imposé par l’usage d’aimants assez gros pour être attrapés entre les doigts : elle n’est pas sans rappeler les “bouillons” des reliures médiévales.

Pour titrer, je tente, là aussi, une méthode peu orthodoxe : un tutoriel me donne l’idée de transférer du film Œser sur une impression laser avec mon fer à repasser. Bonne nouvelle, je peux imprimer le caractère typographique que je veux. Mauvaise nouvelle, c’est loin d’être impeccable. Mais c’est le projet de toutes les tentatives, si je m’en accommode je serai dans les temps. Je m’en accommode.

Titrage réalisé au fer à repasser

Première composition à l’aide des pièces et des aimants

Enfin, je peux jouer à l’apprenti-sorcier ! Je recompose mon golem dans toutes les positions que j’imagine. J’ai même la joie de m’essayer à la lévitation ! Ravie de mon jouet, je passe le dimanche de Pâques à faire des photos pas terribles et le lundi de Pâques à les retoucher.

La voila, la reliure à composer, l’objet-livre désarticulé. Elle n’est pas une grande reliure technique. Ça n’a pas été mon but. J’ai testé des techniques à explorer. En enfilant cette casquette de chercheur, j’ai délaissé un moment mon habituel rôle d’artisan d’art. Dans ce travail, c’est le rôle de pédagogue et le geste artistique qui prédominent.

Les deux éléments de reliure, sans les pièces décoratives, permettant de voir la construction de la reliure

Les aimants maintenant les pièces mobiles, soutenant la reliure comme des cabochons d’une reliure médiévale.

Position possible #1

Position possible #2

La partie haut du livre tenue en lévitation par les aimants, permettant d’exposer la vue en coupe de la reliure.

Rassembler, envoyer, subir

Après la création individuelle, il faut rassembler nos livres avant de les envoyer à Montréal. Élise est en charge de faire l’envoi commun avant le 15 mai. Anaïde l’envoie vers Paris pile poil pour être dans les temps. Et c’est le début d’un gag entièrement performé par La Poste : Le colis n’arrive pas à destination.

Nous appelons, enquêtons, paniquons. Après plusieurs semaines d’incertitude, le colis réapparait. Il est déposé à la porte d’Anaïde. Okay (?!?). Anaïde profite d’un voyage à Paris pour remettre son livre en main propre à Élise, qui se dépêche de faire l’envoi à Montréal. On nous permet un léger retard, le délai pour le shooting photo est encore bon. Le colis est posté, on peut souffler.

La Poste perd à nouveau notre colis. Nous appelons, enquêtons, paniquons. Le colis est perdu. La date butoir pour voir figurer nos reliures au catalogue de l’exposition arrive, passe, et nos reliures sont toujours introuvables. Jusqu’au beau matin de juillet, où, posé dans son hall d’entrée, Élise découvre notre colis. Pour des sensations fortes, ne manquez pas ce service qui égare vos envois avant de vous les retourner !

On a plus d’un mois de retard et les reliures ne figureront pas au catalogue de l’exposition. Foutu pour foutu, Élise prépare donc une séance photo collective de nos livres avant de les envoyer via un autre transporteur. Enfin, le 21 juillet, deux mois et demi après le premier envoi, l’organisateur confirme la réception des reliures.

Expliquer, exposer

Notre collection de reliures miniatures sera finalement bien exposée du 1er au 30 novembre 2025 au Musée des Métiers d’Art du Québec (Mumaq) à Montréal. L’exposition, organisée par l’association ARA Canada, rassemble une centaine de reliures miniatures décorées.

Pour présenter nos reliures avant l’exposition, nous organisons par la suite des entretiens que nous diffusons sur Instagram. Ces entretiens, que nous menons entre nous, permettent à chacune de revenir sur son processus de création. Même si la structure, les matériaux et les techniques employés sont les fruits de l’expérimentation individuelle, nous sommes ravies de constater que notre collection de reliures ont un certain air de famille. Elles nous paraissent témoigner autant de la diversité de nos pratiques que de la vision commune que nous avons de notre métier.

Dans le sens de lecture, les reliures de Juliette, Anaïde, Angeline, Camille, Héléna, Paula et Élise | ©Élise Sinz pour Bind Bend Bond

Dans le sens horaire, depuis midi, les reliures d’Anaïde, de Camille, d’Élise, de Paula, d’Héléna, de Juliette et d’Angeline | ©Élise Sinz pour Bind Bend Bond

Par colonnes, de gauche à droite : les reliures de Juliette, Camille, Angeline, Anaïde, Paula, Héléna, Élise| ©Élise Sinz pour Bind Bend Bond

Différentes structures se côtoient| ©Élise Sinz pour Bind Bend Bond