Les différentes formes du livre aujourd'hui

Livre industriel vs livre artisanal : Observer différentes formes de livres contemporains

temps de lecture : 11 min

Imaginez un livre.

Il y a fort à parier que vous visualisiez un livre de poche ou un gros livre cartonné. Aujourd’hui, les livres industriels ont colonisé l’imaginaire collectif, mais il existe aussi une culture du livre fait main, riche et renouvelée. En observant leurs assemblages, nous allons explorer certaines formes physiques du livre contemporain, et distinguer les formes industrielles des formes artisanales.

Tour d’horizon des structures les plus courantes.

Les formes industrielles

Les formes industrielles apparaissent à la fin du 19e siècle, lorsque l’imprimerie internalise une partie du savoir-faire des relieurs. Ce faisant, elle propose un façonnage simplifié qui délaisse une fonction consacrée du métier de relieur : la protection et la conservation. Les livres deviennent des objets de consommation et non plus des biens patrimoniaux. Aujourd’hui, plusieurs formes industrielles coexistent :

Le livre broché, en anglais « paperback », est largement prédominant dans la production actuelle. On l’utilise autant pour la littérature que pour les livres techniques ou encore les albums de loisirs (coloriage, jeux etc). Il dispose de couvertures imprimées en papier, et aujourd’hui de tranches lisses (massicotées). Il peut être assemblés par une couture, ou par un thermocollage : c’est le « carré-collé ». En reliure artisanale on travaille sur la forme brochée cousue. La forme carré-collée suppose de recomposer des cahiers, ce qui est long et fastidieux.

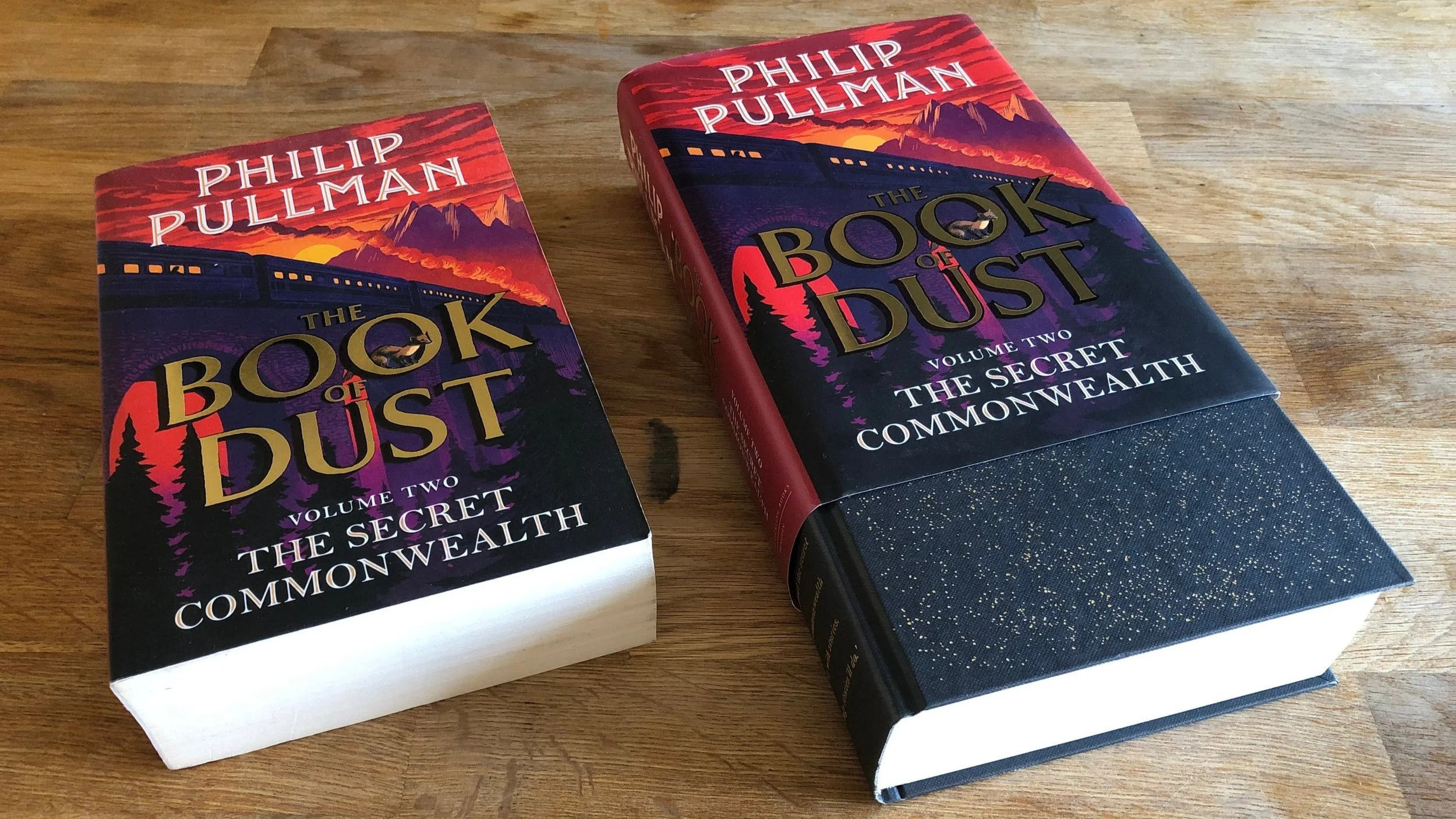

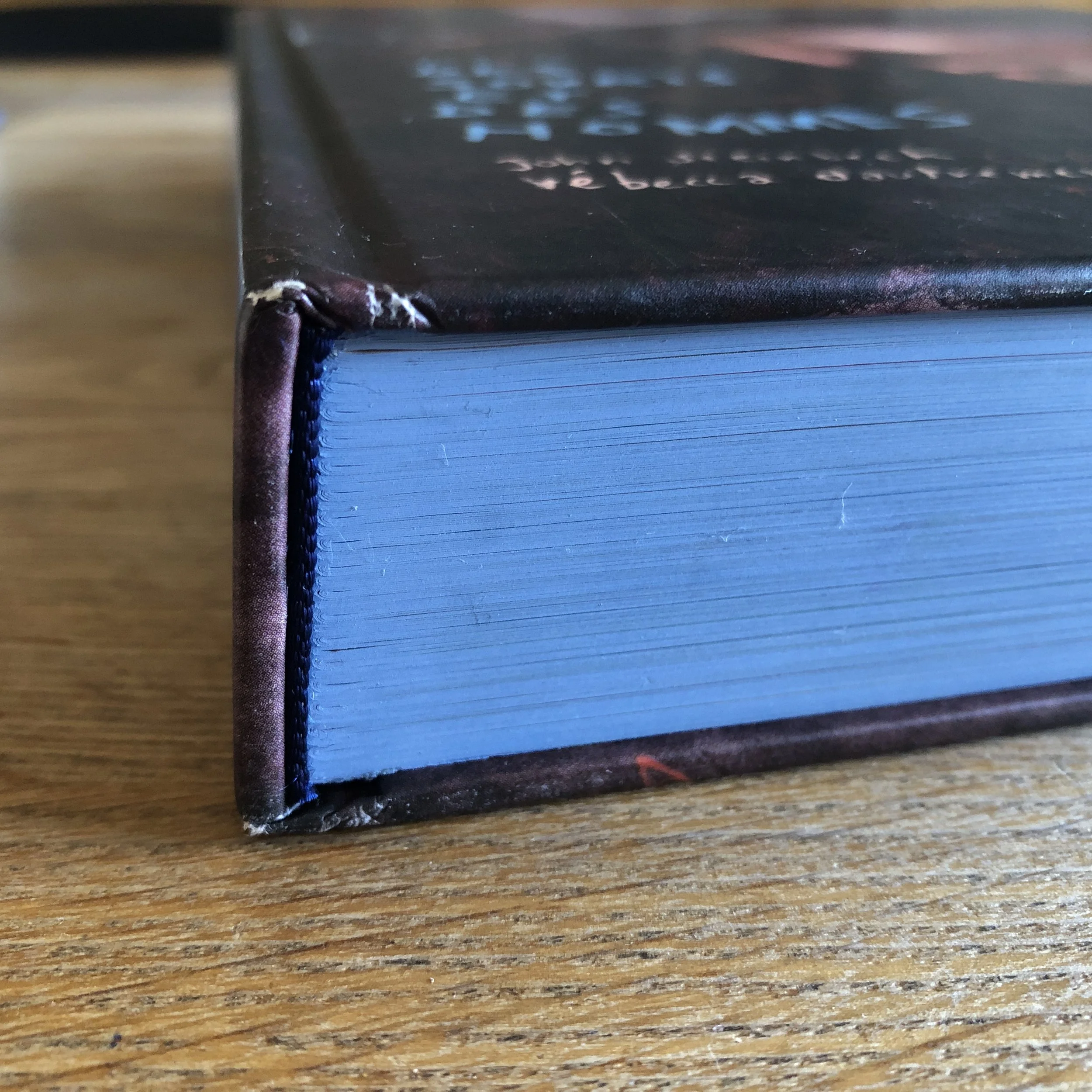

Le cartonnage industriel, en anglais « hard cover », imite la reliure sans savoir la reproduire. Cette forme est utilisée majoritairement pour « les beaux livres » : monographies, livres photos, livres de cuisine, catalogues d’expositions, etc. On le reconnaît à ses couvertures rigides couvertes de toile ou de papier imprimé, et à ses tranches massicotées. Il peut-être composé de cahiers ou d’un carré-collé. Les finitions sont souvent plus soignées et plus coûteuses que pour le livre broché (marquage à chaud, papier de gardes colorés, tranches colorées etc.).

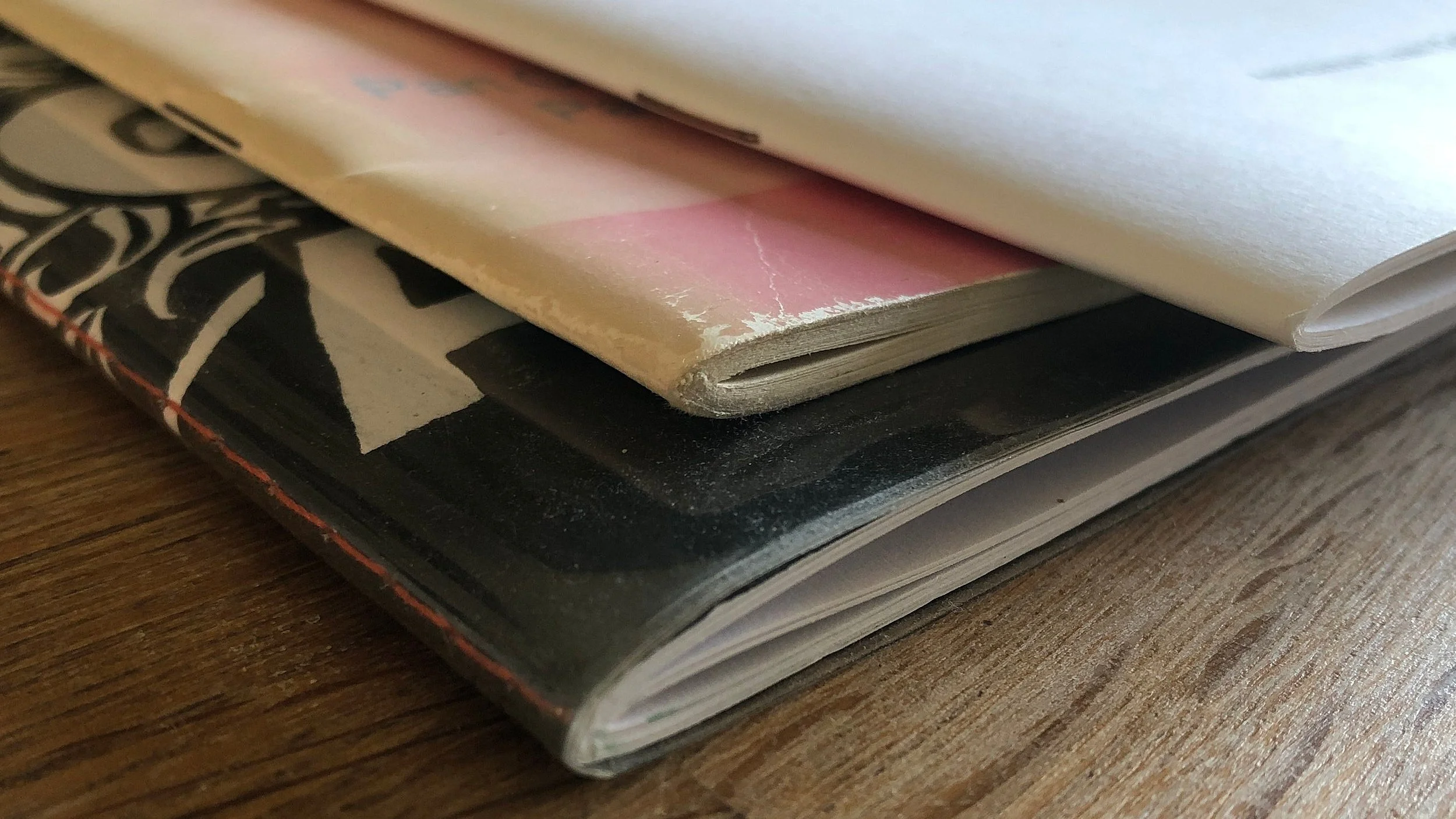

Cependant, dérivé du bradel artisanal, il est employé pour des volumes souvent trop lourds pour cette forme et présente des fragilités. Il tient uniquement par ses gardes, et par conséquent il rompt souvent au niveau de la charnière. C’est par exemple le destin d’une majorité de dictionnaires.

La brochure ou livret, en anglais « booklet », agrafée ou cousue, est très employée pour les documents périodiques de type magazine ou document promotionnel. Facile et rapide à réaliser, elle a le défaut d’être limitée en terme de volume. Ainsi on trouve rarement un livret de plus d’un centimètre d’épaisseur.

On trouve parfois dans le commerce d’autres types de montage: des accordéons, des coutures extrême-orientales, etc. Souvent très grossièrement réalisées, je les trouve trop anecdotiques pour être recensées dans les formes industrielles.

Exemples de Structures industrielles:

Le même livre, carré-collé broché à gauche, et carré-collé cartonné avec sa jaquette imprimée à droite

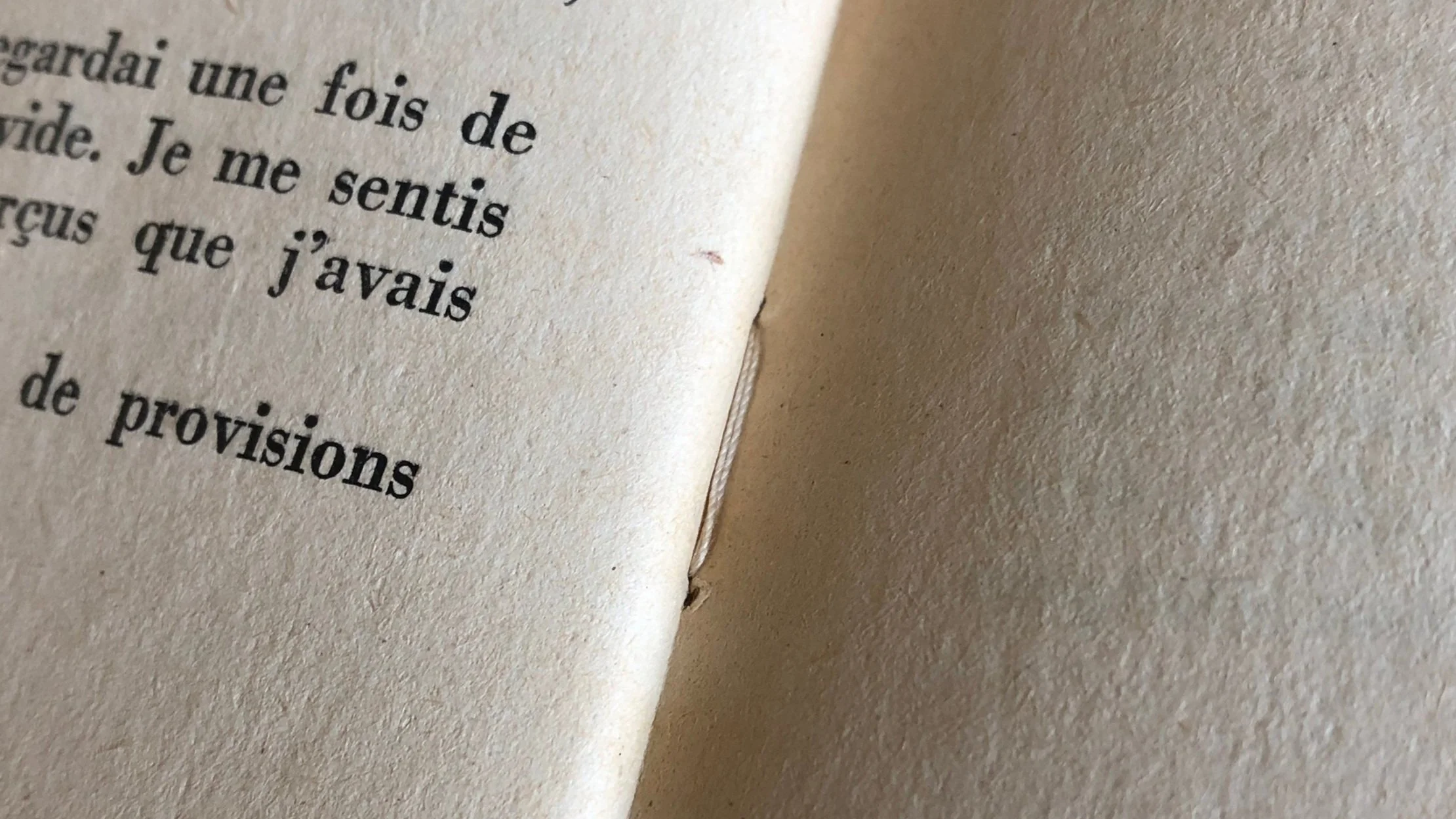

Couture de livre broché vue depuis le fond de cahier

Livre broché cousu aux tranches massicotées. On peut voir la composition en cahiers.

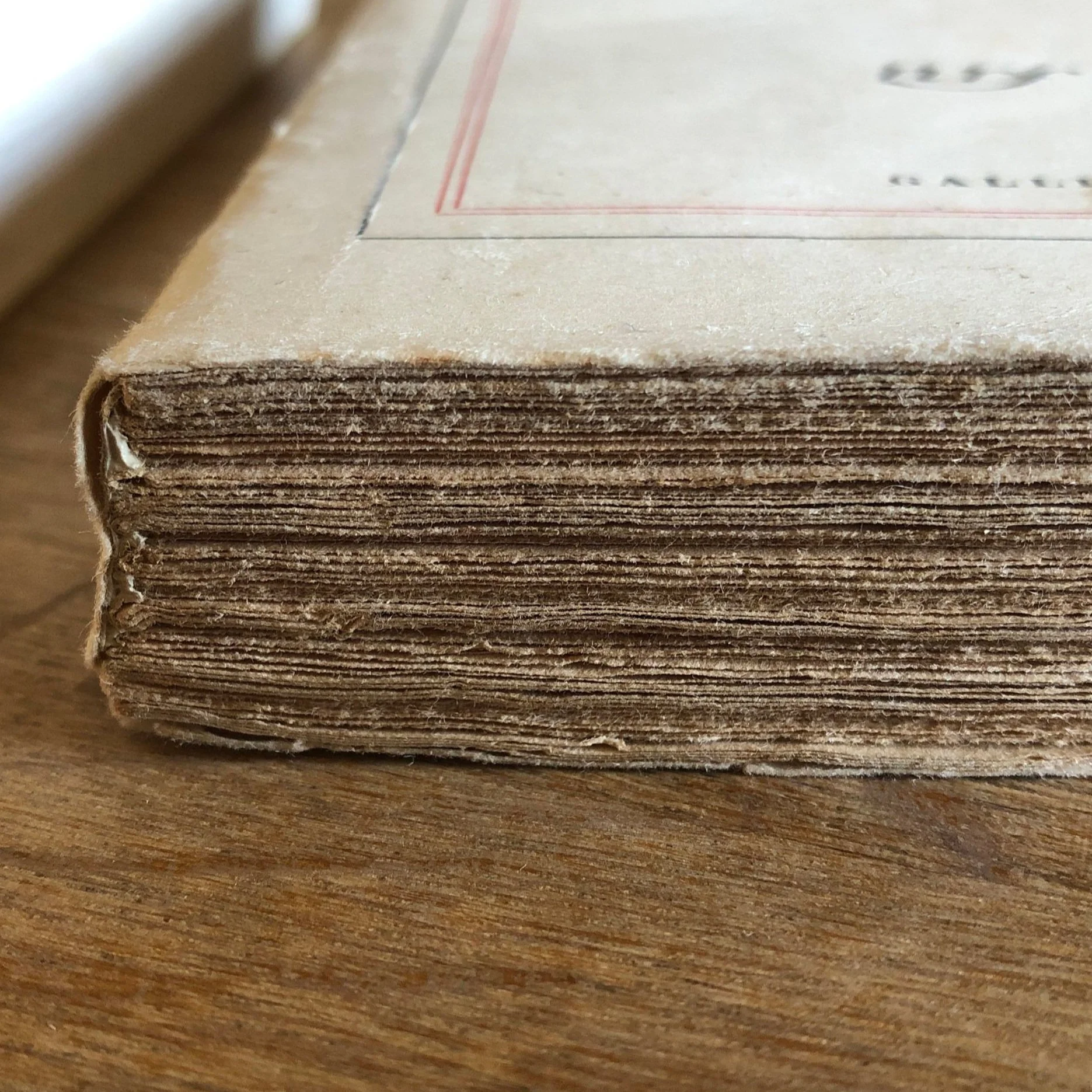

Livre broché cousu aux tranches non-massicotées: présence de formats différents, conséquence des plis successifs à l’obtention d’un cahier.

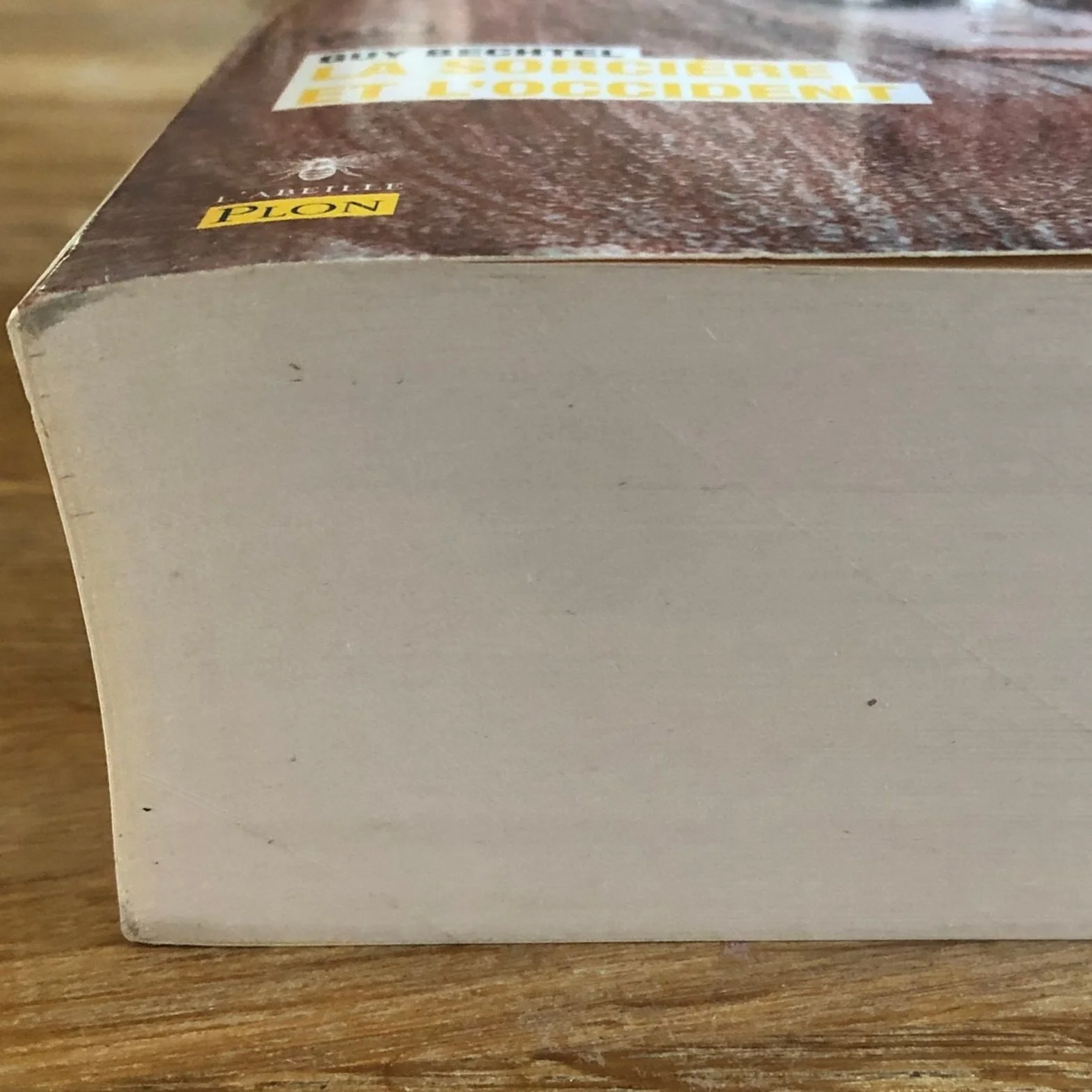

Carré-collé sur un énorme livre. Structure inadaptée qui déforme le livre (dos creux) avant même la première lecture !

3 cartonnages industriels empruntant plus ou moins leur esthétique à la culture du livre relié : à gauche un “demi” de toile avec papier imprimé, au centre un plein papier imprimé de nombreuses dorures à la plaque, à droite un plein papier imprimé à dos droit.

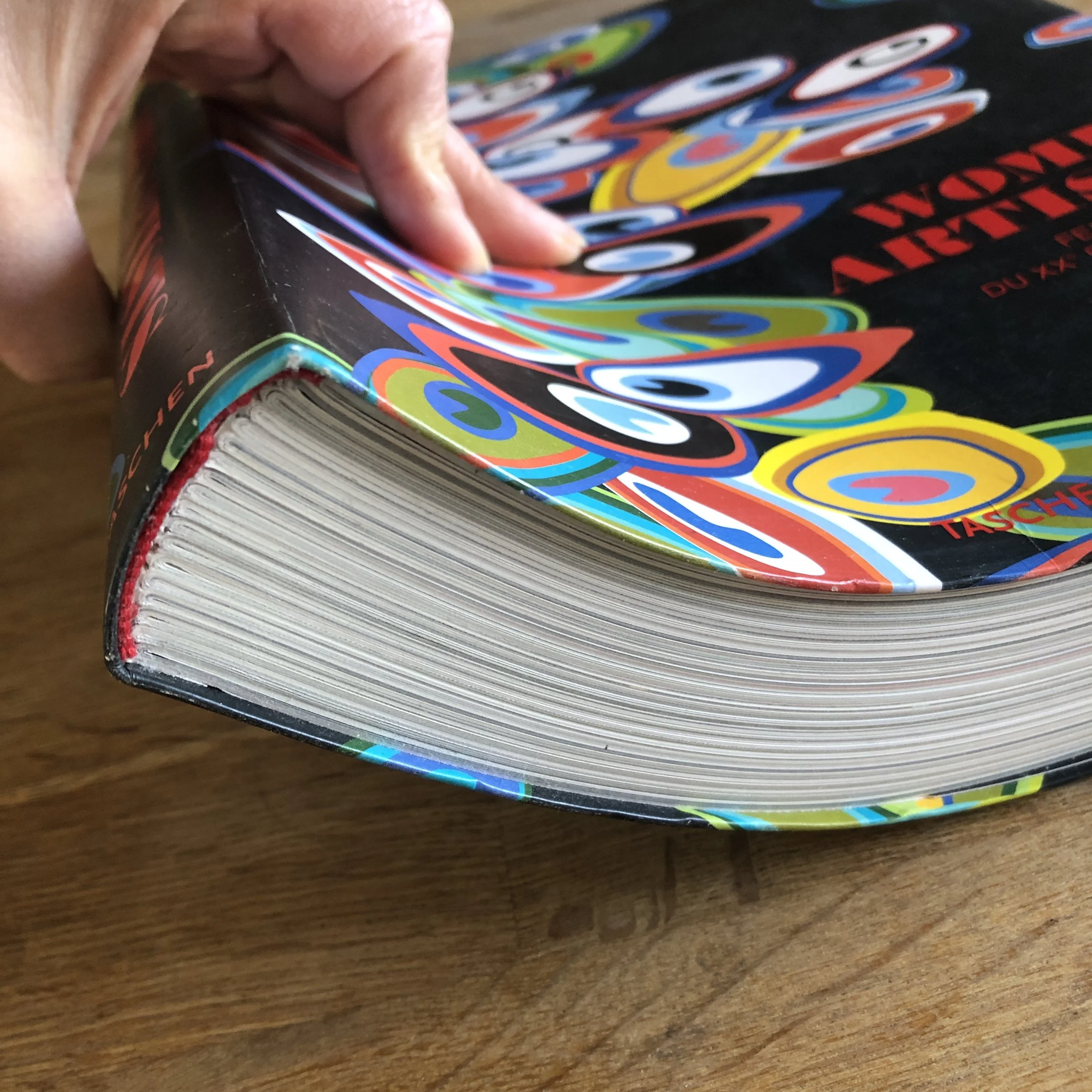

Cartonnage à dos arrondi, avec tranchefile industrielle et signet

Cartonnage souple monté sur carte, avec tranchefile industrielle

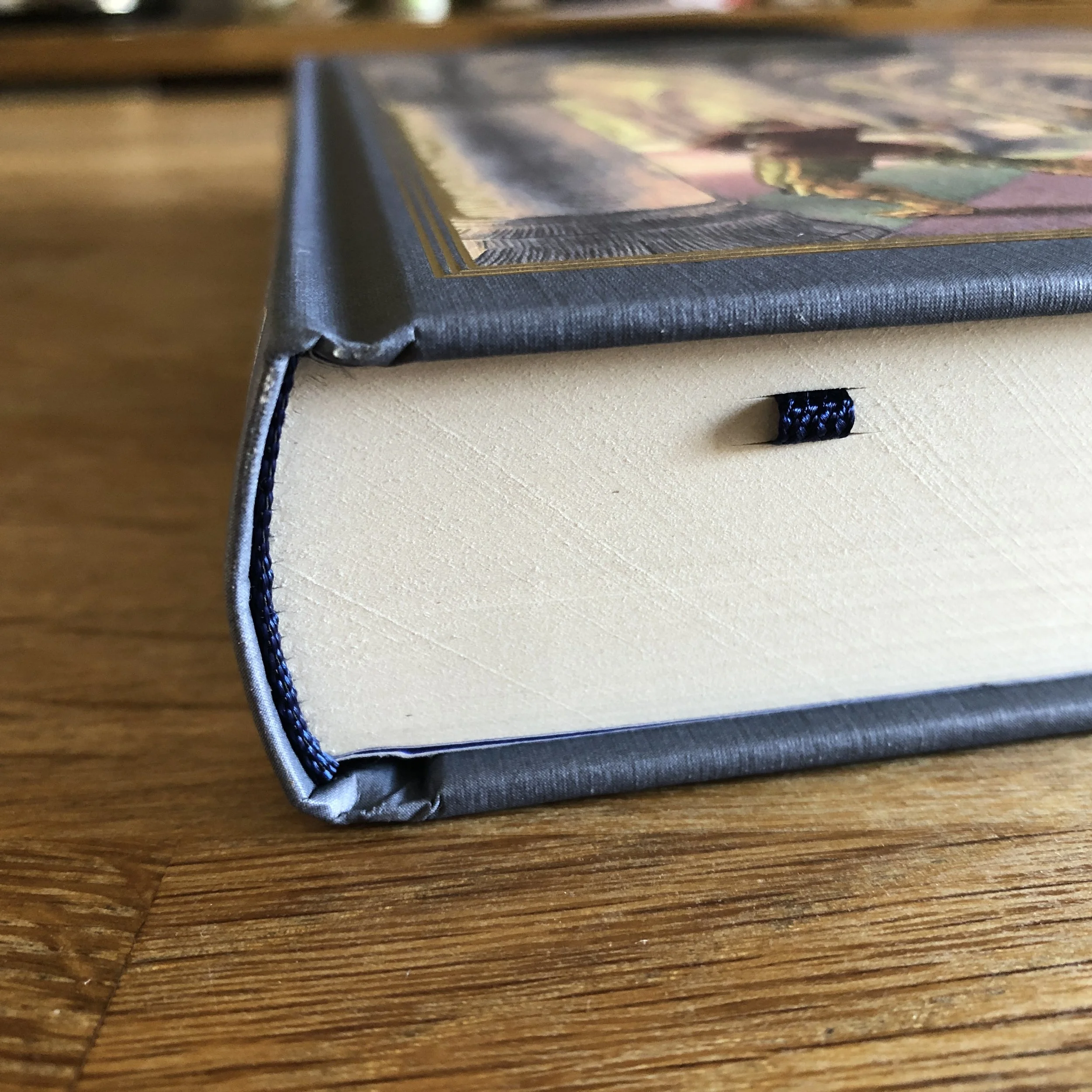

Cartonnage à dos droit, avec tranchefile industrielle et tranches teintées en bleu

Brochures cousues ou agrafées. On voit très bien l’assemblage “à cahier unique”, c’est à dire un ensemble de feuilles pliées en deux et attachées dans le pli.

Les formes artisanales

Toujours fidèle à sa mission de protection et de conservation, la reliure perdure en partenariat avec l’imprimerie industrielle dont elle valorise les productions les plus luxueuses. On connaît aujourd’hui en reliure de nombreuses propositions formelles dont voici trois axes de développement :

La reliure passée-carton est une structure européenne issue du Moyen-Age, et lentement modifiée au contact de multiples innovations techniques. Elle se reconnaît à ses plats (couvertures) de carton rigide, couverts de toile, de cuir ou d’un assemblage de cuir et de papier apparu au 19e siècle : le « demi », qu’il soit simple, à coins ou bandes.

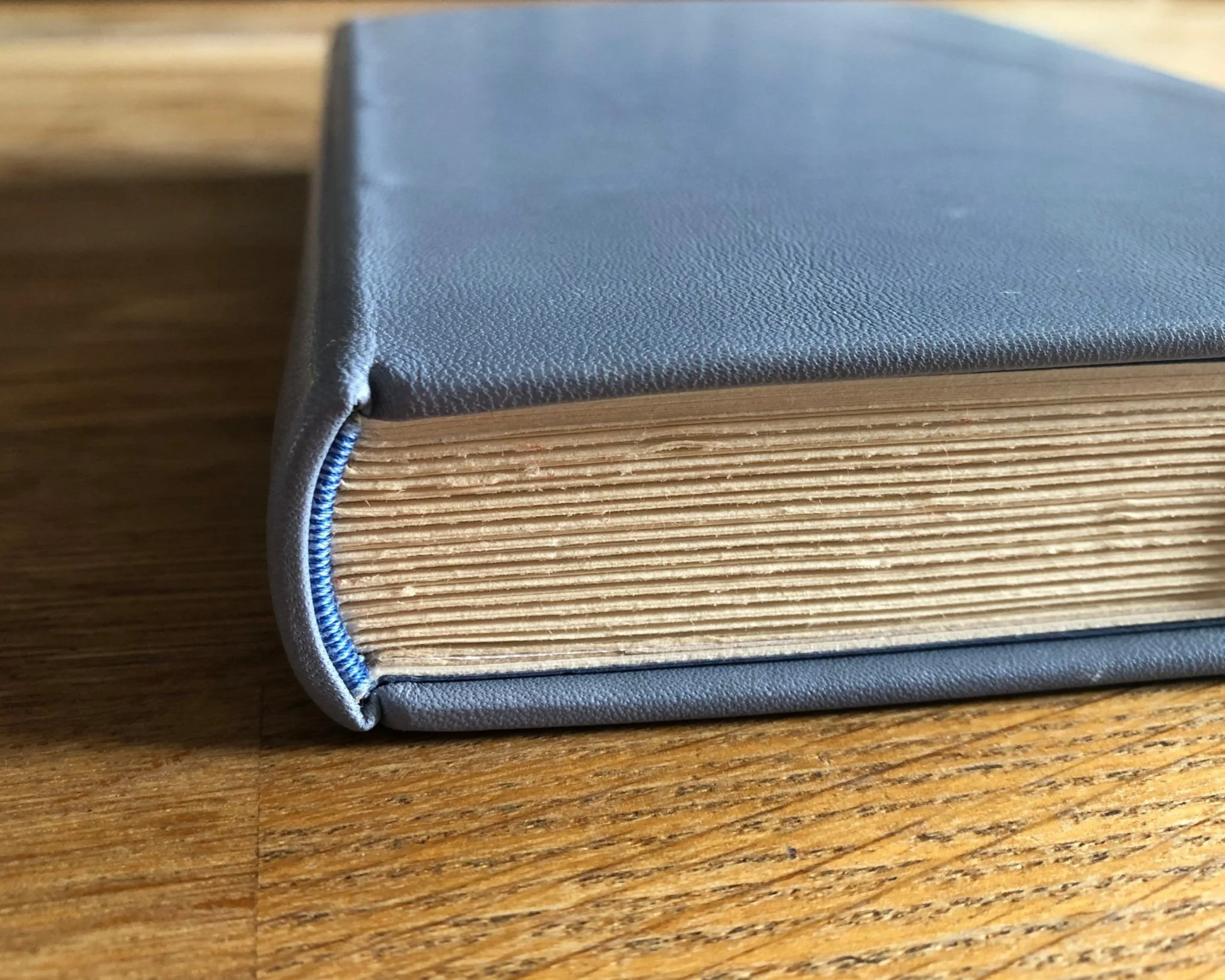

Cette reliure existe en différents types de finitions, de la plus rapide à exécuter à la plus soignée. Elle est prédominante dans la production des ateliers artisanaux car elle est la plus ancienne et la plus robuste. Elle est d’ailleurs l’axe central du programme du CAP de reliure. Sa particularité est d’être cousue sur des ficelles ou des rubans, qui seront ensuite insérés dans les cartons. Les ficelles/rubans sont donc « passés en carton » ce qui confère davantage de tenue et de résistance à l’objet. Il ne tient pas par ses gardes.

La seconde star des ateliers est la « reliure à la Bradel » du nom de son créateur. Elle aussi au programme de l’examen national, elle date de la fin du 18e siècle où elle sert de structure de protection provisoire pour les documents attendant leur reliure. Elle se reconnaît à sa gorge caractéristique, séparant les plats du dos. On la décline sous tous les habillages. Elle permet des assemblages rapides et peu coûteux tout comme les finitions les plus élégantes. Plus robuste que sa version industrielle, le cartonnage, elle partage avec celle-ci la même faiblesse. C’est une structure emboîtée, c’est à dire que le corps d’ouvrage (l’ensemble des pages) est monté séparément de la couverture, et assemblé au dernier moment par les gardes. Le bradel ne convient pas aux gros volumes et aux livres trop lourds, dont les pages de gardes craquent sous le poids des volumes.

Enfin, un ensemble divers de nouvelles formes apparaît au cours de l’époque post-moderne. Le 20e siècle amène de nouveaux questionnements sur le livre. Il perd peu à peu son statut d’objet de pouvoir, amenant certains relieurs à se libérer du poids symbolique de l’objet. Ils expérimentent davantage. De multiples crises amènent aussi une modification de la structure des ateliers, qui rétrécissent et se féminisent (j’emploierai donc le féminin neutre désormais). Les relieures* post-modernes exercent pour la plupart seules dans leurs ateliers. Elles s’inspirent de tous les livres existants - partout dans le monde, à toutes les époques - croisent les savoir-faire et détournent des matériaux pour concevoir de nouveaux objets livres à l’esthétique fusion. Ces nouvelles reliures, protéiformes, discrètes ou extravagantes, sont le fruit d’une recherche technique unidirectionnelle pour les unes, multidirectionnelle chez les autres.

On retrouve dans ces recherches des assemblages techniques issus des traditions extra-européennes, des techniques ancestrales européennes revisitées ainsi que des innovations sur le plan des nouvelles technologies (découpe, gravure ou impression à commande numérique, incrustations de circuits électriques, etc.). Les matériaux ne sont pas délaissés, et des reliures au look étrange - pour les yeux habitués à l’esthétique industrielle - apparaissent. On trouve pêle-mêle des reliures en métal, polymères, résines, bois, feuille de pierre, etc. Les ateliers de reliure créative sont aujourd’hui des laboratoires de recherche et d’innovation, où se mêlent questions mécaniques et inventions esthétiques. Ils sont en ceci tout à fait semblables aux maisons de haute couture, sans en avoir ni les budgets ni l’envergure.

Exemples de structures artisanales:

Structure passée-carton avec tranchefile brodée main. On voit sur l’image l’emplacement des ficelles structurant le livre: ce sont les petites bosses entre le dos et les plats du livre

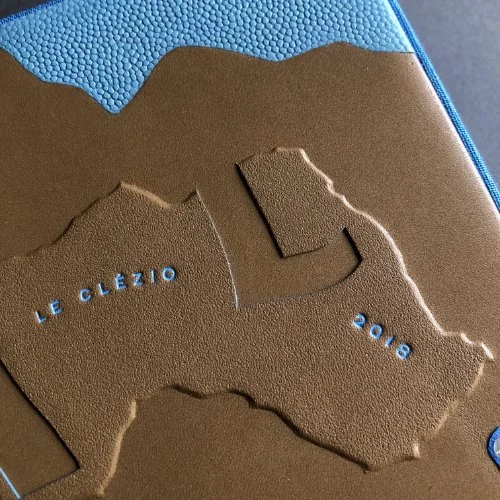

Bradel avec tranchefile en cuir, reconnaissable à sa gorge caractéristique décalant les plats du dos

Les documents spéciaux

Dans le cadre de sa mission de protection et de valorisation, la relieuse* a aussi affaire à des documents non-issus de l’industrie. Je pense évidemment aux manuscrits (et à leurs équivalents mécanisés les tapuscrits), qu’il soient sous forme de textes ou de planches de dessins originaux. Je pense aussi à l’auto-édition, la micro-édition, le fanzine, les productions biographiques, et tout autre document pouvant être apporté dans un atelier de reliure. Ces documents, qui ont souvent une forme non-calibrée, sont source de stimulation créative et font naître des techniques et des formes inhabituelles.

Au sein de cette catégorie on peut également placer le livre d’artiste ou livre-objet, ou livre de dialogue selon la définition d’Yves Peyré. Tous ces termes renvoient chacun à une définition spécifique mais peuvent être rassemblés de la manière suivante: il s’agit de livres dont la forme est questionnée par une pratique artistique. Tous les possibles sont ici ouverts ! Ces livres sont parfois perméables à l’intervention d’un relieur de création, parfois complètement étanches. Ils ont leur propre caractère et l’artisane doit s’y adapter.

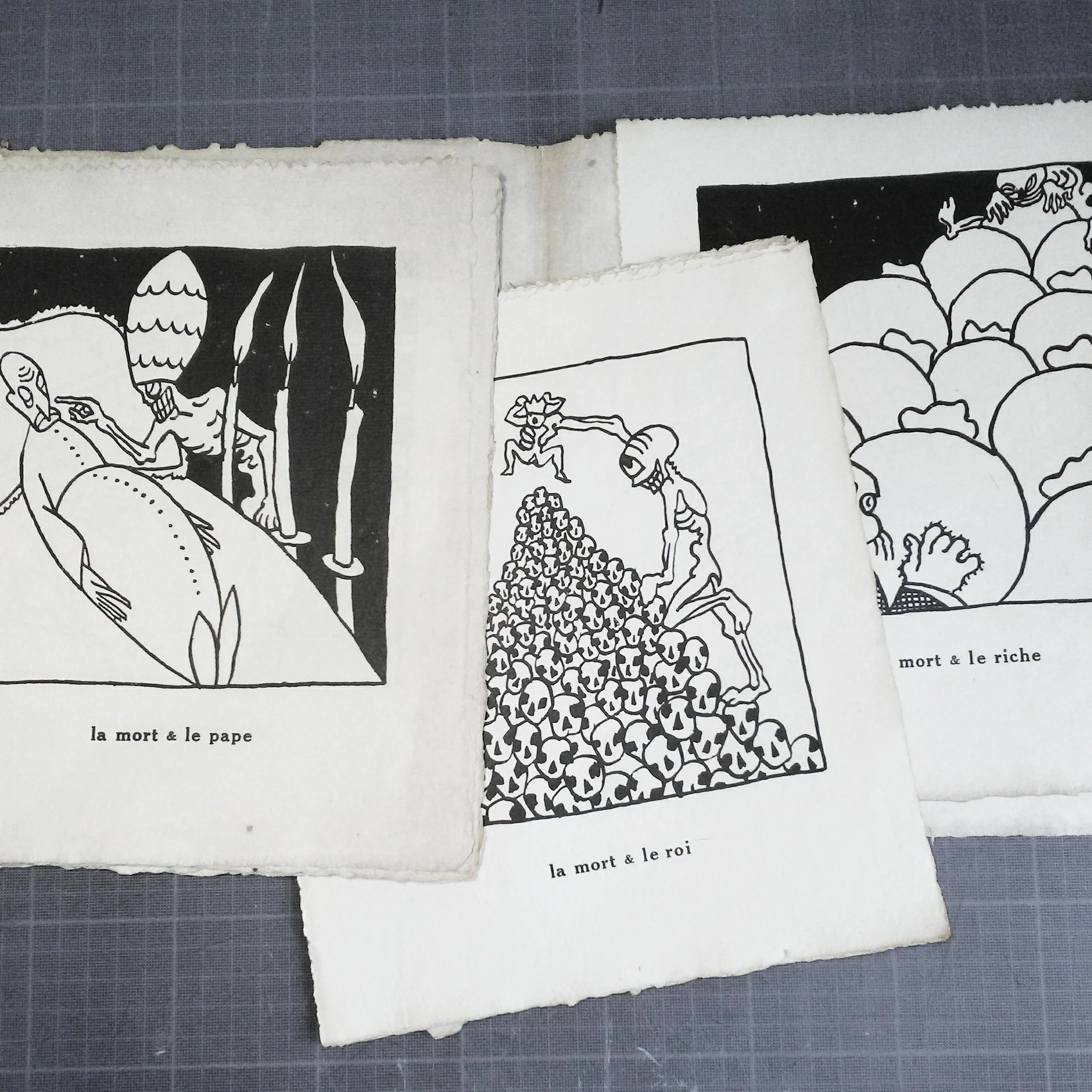

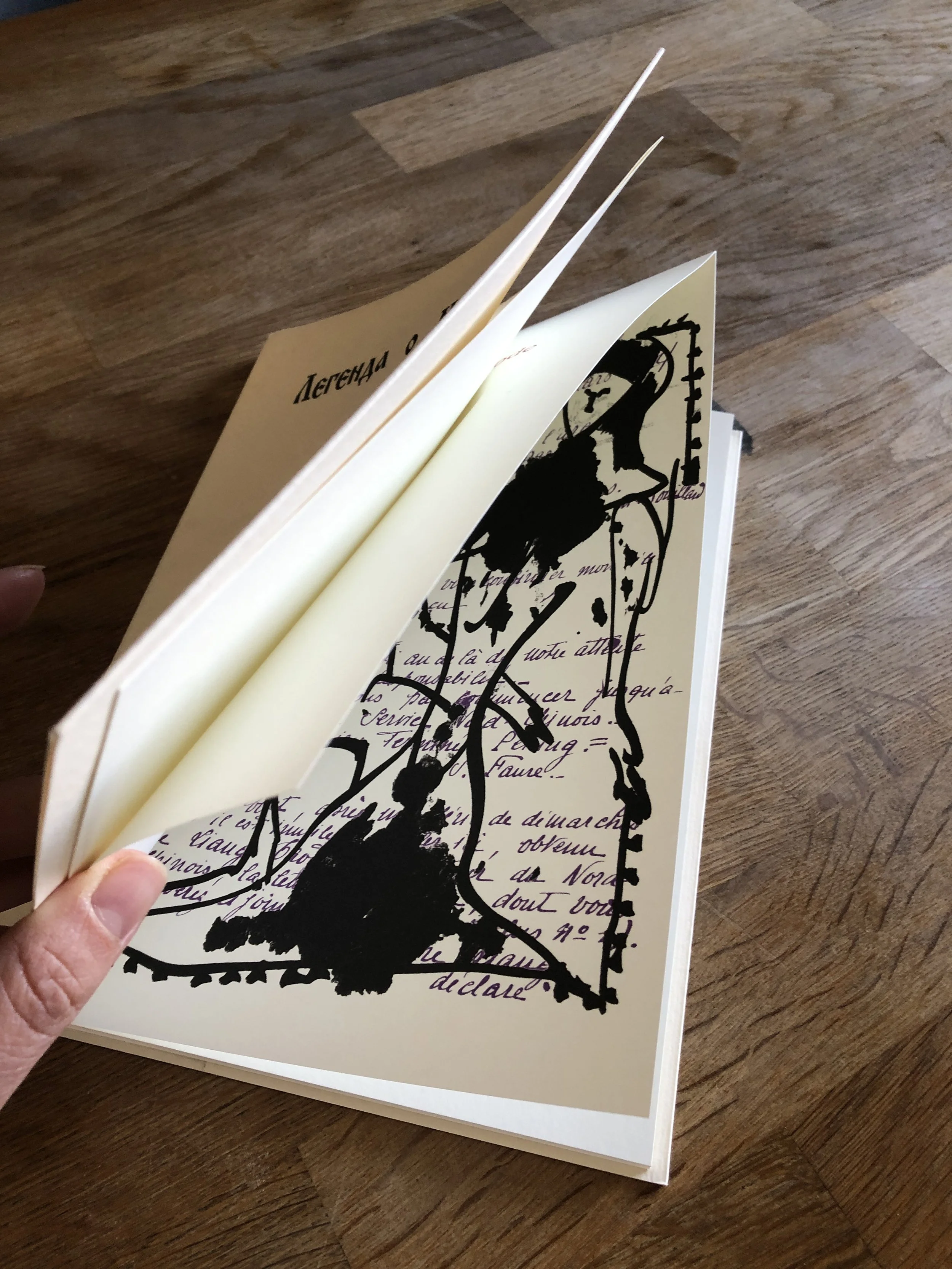

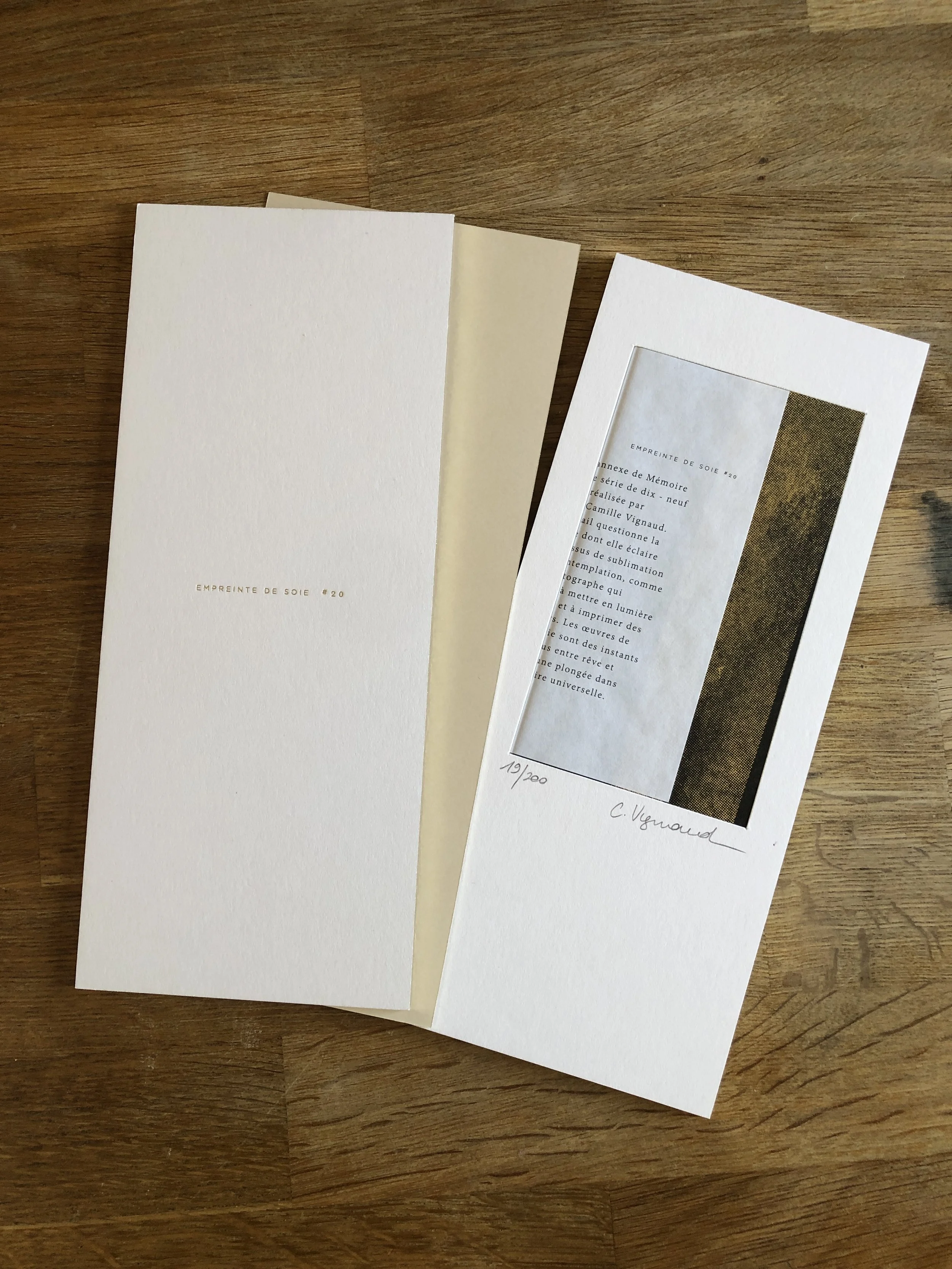

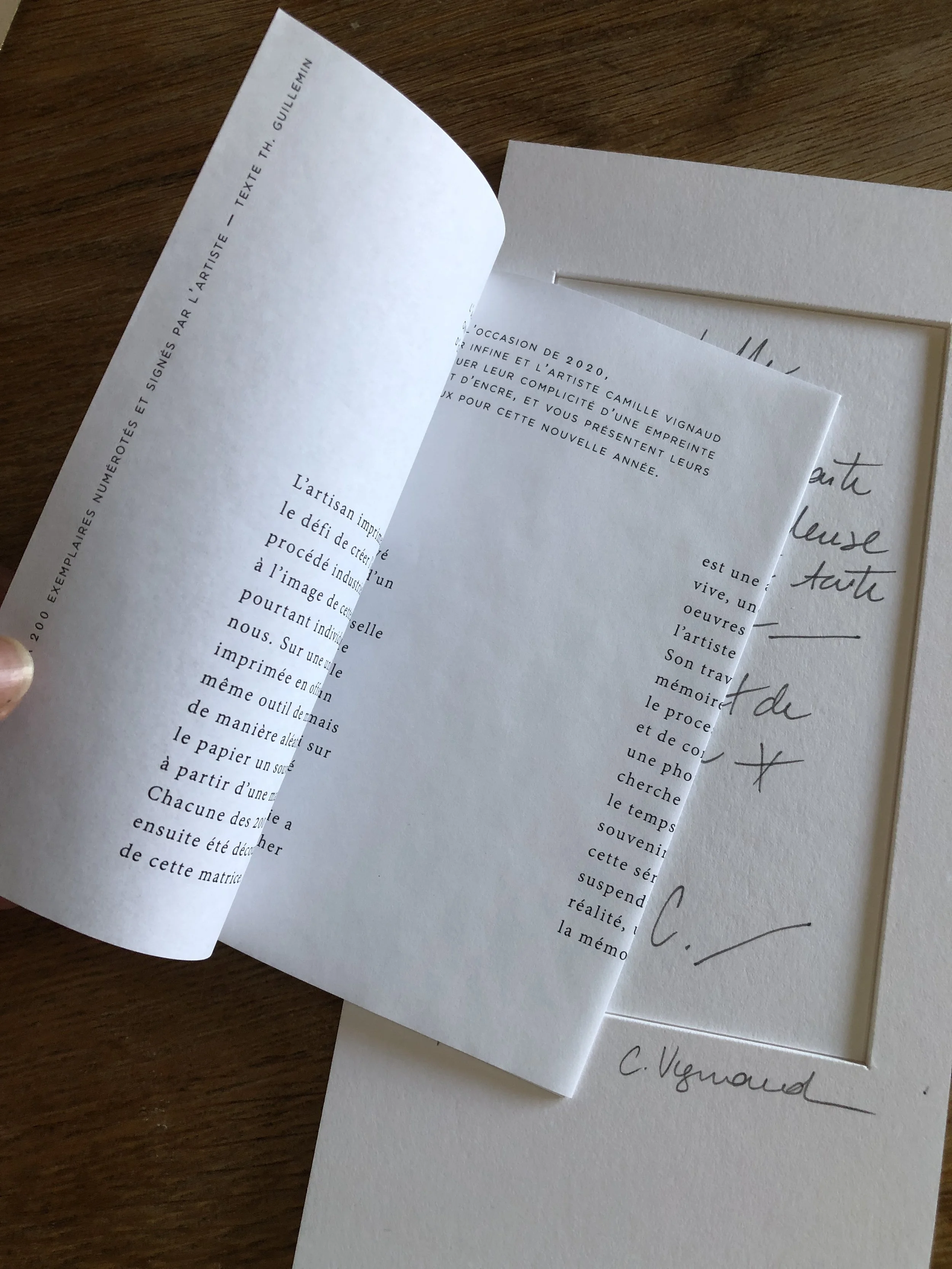

Exemples de documents spéciaux:

Livre d’artiste industrialisé, forme approchant du livre broché standardisé. Parfaitement compatible avec la reliure.

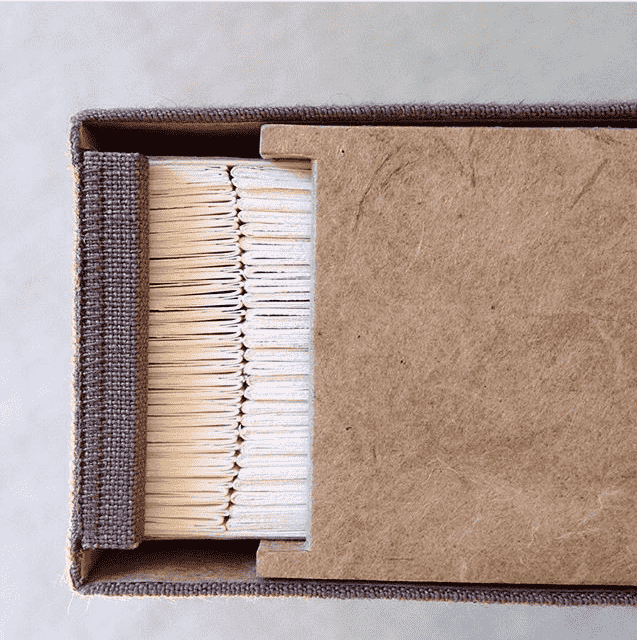

Livre d’artiste émancipé de la forme traditionnelle. Incompatible en l’état avec l’exercice de la reliure.

Seconde vue sur le même livre d’artiste. Pour protéger ce document, la relieuse a recours à la création de boites ou d’étuis.

En conclusion

Ces formes sont des catégories pour classer les documents. Comme tout système de rangement, il a ses limites : des hybridations existent, ou simplement des inclassables.

De manière générale, pour savoir à quel type de livre vous avez affaire, il faut tout d’abord répondre à cette question: est-ce un façonnage, une reliure, ou autre chose ? Un indice majeur pour reconnaître un livre relié est la présence de gardes blanches. C’est un cahier de 8 pages de papier blanc ajouté au volume à l’avant et à l’arrière qui sert, entre autre, à séparer les éléments originels du nouvel assemblage.

Pour le reste, il va falloir examiner les finitions à la loupe: observer la technique de montage et les informations imprimées. L’aspect global suffit généralement à connaître la genèse du document.

*relieure/relieuse: les deux termes sont utilisés par les créatrices. Ils suscitent cependant une adhésion mitigée: l’appellation « relieure » est ressentie trop proche de la forme masculine tandis que l’appellation « relieuse » renvoie pour beaucoup à la perforatrice de bureau avec laquelle on pose des spirales en plastique.

Merci à Anaïde Fleig, Elise Sinz et Paula Saint-Hillier pour les images de leurs structures contemporaines, à Laure Gompel et Paula Saint-Hillier pour leurs remarques techniques et à Nicolas Calvo pour la relecture.